契約書とは

契約書は、取引当事者の合意内容を整理し、書面にまとめた書類です。取引の当事者は内容を確認し、署名や捺印にて承認したことを示します。契約は口頭でも成立するものの、「言った・言わない」など、トラブルに発展する可能性もあります。 トラブルを避けるためにもビジネスでは、契約書を作成し、互いの署名・捺印などで契約締結してはじめて、契約成立とするのが一般的です。契約書を作成し、互いの署名・捺印などで契約締結してはじめて、契約成立とするのが一般的です。

また、契約成立には法律によって、契約書の作成が義務付けられているものもあります。作成が義務付けられている場合は、法律の規定に沿った内容で契約書の作成が必要です。

なぜ契約書を作成するのか?

契約というと、長い契約書面を作成し、印鑑を押さないと成立しない、というイメージがあるかもしれません。

しかし契約は、口頭でも成立します。契約は様式が法律で決められているわけではなく、契約「書」は必ずしも作成しなければならないものではありません。

しかし一方で、契約書を作成しなければ、後でいくつ買うかの数量の確認・金額の確認や、引き渡し場所の確認などが難しくなるケースも存在します。

また、契約条件をめぐっての行き違いがある場合などには、トラブルに発展する可能性もあります。

契約書はこのようなトラブル・リスクの回避、裁判等の証拠にするために作成されます。

証拠機能をもたらす目的

契約書は、取引の証明としての役割を果たします。特に、法的義務が伴う取引では、契約書がなければ、その取引が存在したことを証明することが難しくなります。契約書には、署名や押印が施されることが一般的で、これにより文書の真正性が保証されます。

民事訴訟では、契約書が重要な証拠となり得るため、契約の内容を明確にし、後々のトラブルを防ぐためにも、契約書の作成が推奨されます。

確認機能をもたらす目的

契約書を作成する過程では、取引の内容や条件を明確にすることが求められます。これにより、双方の当事者は取引の詳細を改めて確認し、誤解や不明点を解消する機会を持つことができます。この確認作業は、後に「言った、言わない」のような不必要なトラブルを避けるためにも重要です。

また、契約書には、取引に関わるリスクや責任の所在も明記されるため、事前に考えうるリスクも把握でき、適切な対策を講じることが可能になります。

書面の作成や交付、保存などの義務があるケースもある

契約書は、原則としてなくても契約が成立しますが、一部の契約ではその作成が法律で義務付けられ、契約書がないと契約が無効として扱われることになります。

例えば、保証契約は、保証人が重い責任を負うことから、慎重に約束ができるようにして、条件がよくわかるように書面化が必要となります(民法446条2項)。

また、契約書などの書面を交付しない場合に、契約は無効にならないもののペナルティが課される、という場合があります。

たとえば、下請法では、親事業者が下請事業者に対して、取引の内容を記載した書面を交付しなければなりません。

下請事業者は親事業者に経済的に従属しており、力関係に差があると考えられているためです。この力関係から、親事業者は例えば「契約などない」「そんなに早く代金を支払う必要はない」「どこに証拠がある」などというと、下請は泣き寝入りしがちとなります。

これでは産業を創出することが不可能となり、国民全体の不利益になるので、契約書を書面で交付させて下請事業者を保護しよう、というのが書面交付義務の趣旨です。親事業者の書面交付義務違反に対しては、「50万円以下の罰金」が科されます(下請法10条1号)。

この他にも、力関係・契約書がないとトラブルが多くなる、といった趣旨で、割賦販売法上の指定商品割賦販売契約・建設工事請負契約などに書面交付義務があります。これらは書面がなくても直ちに契約無効になるわけではありませんが、業者にペナルティが課されます。

契約の基本についてさらに詳しく知りたい方は、下記の無料ダウンロード資料もご利用ください。

「契約とは何で、契約にはどのような種類があるのか」というお悩みをお持ちの方におすすめの資料を無料で配布しています。

【新任~若手法務向け】契約の基本がわかるハンドブックはこちら

法人契約と個人契約に違いはある?

契約は、「法人契約」や「個人契約」と認識されるものがありますが、基本的な内容に違いはありません。ただし、法人契約の場合、法律によって特定の規定が設けられていることがあります。規定に沿って作成しないと、契約書として認められない可能性があるため、必要な内容は必ず盛り込みましょう。

なお、契約書を作成するにあたって、「個人契約書」と「法人契約書」を特別に意識する必要はありません。重要なのは、取引内容を明確にし、お互いが納得する形で契約をまとめることです。

覚書は契約書とみなされる場合がある

契約では、「覚書」や「誓約書」という文書を用いる場合があります。 覚書は契約書を作成する前に合意事項をまとめたり、既存の契約書を補完したりする目的で、使用されるものです。契約書に近い性質をもつことから、タイトルが「覚書」であっても、内容によっては法的に契約書とみなされることがあります。

なお、誓約書は当事者の片方が相手に対して、一方的に提示する文書です。合意を示すものではなく、片方が作成した書類に署名や押印をし、相手方に提出します。誓約書は法人同士の取引契約で用いられることは少なく、企業が従業員に秘密保持の義務を課す場合などに使用されます。

契約方法の種類について

契約は、その成立方法によって大きく二つに分けられます。一つは口頭での契約、もう一つは書面による契約です。近年では、デジタル化の進展により、電子契約も一般的になりつつあります。

書面による契約

ビジネスの世界では、書面による契約が一般的です。これは、契約の内容を明確に記録し、後々のトラブルを防ぐためです。書面による契約では、契約の条項が具体的に記され、双方の合意のもとで署名や捺印が行われます。このプロセスを通じて、契約の内容が正式に確定され、法的な効力を持つようになります。

書面による契約のメリット

書面による契約のメリットは、取引内容が明確に記録されることにあります。これにより、後日のトラブルや誤解を防ぐことができます。また、書面契約は、双方の合意内容を正式に証明する法的な証拠となります。これは、万が一の裁判などの際に、自身の立場を守る重要な役割を果たします。

さらに、書面による契約は電子書類と比べ読みやすく、契約の内容を双方がしっかりと確認することが可能です。これにより、契約の各条項に対する理解が深まり、より健全なビジネス関係を築くことが可能になります。

書面による契約のデメリット

一方で、書面による契約にはいくつかのデメリットも存在します。まず、契約書の作成には時間とコストがかかります。特に、複雑な取引や多くの条項を含む契約の場合、その作成と確認には相応の労力が必要です。また、書面契約は、変更や更新が必要になった場合、再度書面での合意が必要となり、その都度時間とコストが発生します。

さらに、書面による契約は、緊急性を要する取引においては、その迅速性に欠けるという点もデメリットとして挙げられます。最後に、紙ベースの契約書は、保管や管理にも注意が必要であり、紛失や破損のリスクも伴います。

電子(オンライン)契約

近年、ビジネス取引のデジタル化が進む中で、電子(オンライン)契約が注目を集めています。従来の紙ベースの契約プロセスに代わり、電子契約は時間と場所を選ばず、迅速かつ効率的に契約手続きを完了させることが可能です。

電子(オンライン)契約のメリット

電子契約は、紙の契約書に比べて多くの利点があります。まず、契約プロセスの効率化が挙げられます。オンラインでの契約書作成、送付、保管が可能になるため、時間とコストを大幅に削減できます。また、電子契約では、電子署名やタイムスタンプを用いることで、契約書の真正性と改ざん防止を保証します。これにより、契約書の安全性が高まります。さらに、紙の契約書に必要な印紙税が不要になるため、経済的なメリットも大きいでしょう。

電子(オンライン)契約のデメリット

電子契約にもいくつかのデメリットも存在します。まず、技術的な問題が最も顕著で、特に高齢者やITに不慣れな人々にとっては、電子契約のプラットフォームの使用が難しい場合があります。また、インターネット接続の問題やシステム障害が発生すると、契約プロセスが中断される可能性があります。セキュリティ面では、電子契約は高度な保護を提供しますが、サイバー攻撃のリスクは完全には排除できません。

口頭での契約

口頭での契約は、特に日常生活やビジネスの場で頻繁に行われています。この契約形式の最大の利点は、その手軽さと迅速さにあります。書面を準備する必要がなく、当事者間の即時の合意が可能です。

しかし、口頭契約には明確な記録が残らないため、後になってから内容についての誤解や記憶の相違が生じる可能性があります。また、法的な証拠としての価値が書面に比べて低く、トラブルが発生した場合には解決が困難になることもあります。

特に、高額な取引や重要な契約の場合、口頭での合意はリスクが伴います。

公正証書

公正証書は、公証人がその内容の正確性を保証する文書です。これにより、契約の信頼性が高まり、将来的な紛争を防ぐことができます。

特に、不動産取引や高額な借入れ、遺言書など、重要な契約において公正証書の作成が推奨されます。公正証書を用いることで、契約内容が法的に明確に記録され、双方の合意が正式に証明されます。また、公正証書には強制執行の効力があるため、契約違反が生じた場合には、迅速な解決が可能となります。

ただし、公正証書の作成には公証人を通じて行う必要があり、一定の費用が発生します。そのため、契約の内容や重要性を考慮した上で、公正証書の作成を検討することが重要です。

契約書はひな形を使うことでミスを削減し効率的に作成できる

契約書を作成するにあたってはひな形の利用がおすすめです。今の時代、インターネットでひな形を有料・無料で入手できますので、1から内容を考えなくても、効率的に作成できます。

特に弁護士事務所や、監督官庁から発表されているひな形は、最初から質が高いものも多く、ひな形としての利用価値は高いと考えられます。

反面、信頼できるひな形を使わないと、下記のようなリスクがあるため、どこのひな形を使うのかは重要なポイントです。

- 逆にトラブルのもとになる

- 法令違反のリスクに対する対応が十分ではない場合がある

また、信頼できる先からひな形を入手しても、これらのひな形が自社の取引やビジネスの形に合っているものとは限りません。自社の取引・ビジネスに合わせるには、ひな形からさらにカスタマイズをすることが必要です。

契約書に盛り込むべき6項目

契約書に盛り込むべき項目は、契約内容によって異なります。ただし、どの契約書にも下記の項目は盛り込んでおくべきです。

- タイトル

- 前文

- 契約条項

- 後文

- 日付欄と署名/記名押印欄

- 契約書の頻出条項

ここではこれらの項目について詳しく解説していきます。

盛り込むべき項目①タイトル

契約書には冒頭にタイトルを記載します。売買契約書・業務委託契約書・秘密保持契約書など、抽象的にどんな契約書であるかを示します。

タイトルがないと、契約書の特定・分類・管理にも不便です。一方、何日付の売買契約書、などというと、契約書が大体特定できます。加えて、大量の取引がある会社などではタイトルに契約書番号などをつけて管理するようなこともあります。

盛り込むべき項目②前文

前文とは、契約書の一番最初の段落に書かれるものです。前文には契約書の当事者・日付・契約書名と、契約締結の目的を書きます。

契約締結の目的は、秘密保持契約書なら、例えば「甲乙間の業務提携の検討のため」、売買契約書であればどんなものを売買するのか、など取引の内容が簡単にわかる内容を記載します。

前文は、誰と誰の間に、何のために作成され、いつからいつまで有効な契約書か分かるようにすることが目的であり、契約書の前文を見てわかるのは事務手続き上においても便利です。契約書の事務手続きの便宜からも契約書に必要な記述とされています。

盛り込むべき項目③契約条項

契約条項は、契約の条件を記載したもので、次の2つに分かれている、と考えるとわかりやすいです。

- ビジネス条件

- 法律上の条件

ビジネス条件としては、例えば、売買契約なら数量・値段・引き渡し場所・支払い条件などの条件を記載します。ソフトウェア・ライセンス契約書なら、ユーザーがいくら払って、何をするとどういう風にソフトウェアを使うことができるのか、などを記載します。

こうしたビジネスにおけるいわゆる「5W2H」は、必ず契約条項の中に記載する、と思っていると、作成の時に抜けもれがなくなります。

これに対して、法律上の条件、例えば知的財産権の定め、損害賠償、契約の終了原因などの条件は、法律上根拠があって契約書に書かれるものです。

法律上の条件の中にも、ほとんどの契約書に共通の「一般条項」とそれ以外の条項があるので、一般条項については後程個別にご説明します。

盛り込むべき項目④後文

後文とは、契約書の保管や締結の方法を示します。

「本契約の成立を証するため、この業務委託契約書の原本2通を作成し、委託者甲及び受託者乙は、それぞれ署名又は記名押印のうえ、各自その1通を保有する。」

後文には、契約書が証拠となることが端的に「証するため」と示されています。また、原本の保管の場合の他に、写しを作成して保管する、とされる場合もあります(のちほど印紙税との関係でこの点について詳しくご説明します)。

記名押印は、あらかじめ印字されている氏名に押印する方式をいい、署名捺印は、手書きの署名を行ったうえで捺印する方式をいいます。記名押印・署名捺印双方、真正に契約書が作成されたことを推定させる働きをします。

盛り込むべき項目⑤日付欄と署名・記名押印欄

契約書には、日付欄と署名・記名押印欄があります。

日付欄は、年、月、日の順に、後文のすぐあとに、右寄せで記載します。「年」については、西暦・元号表示どちらでも構いませんが、契約書で年月日を記載する際にどちらにするか統一しておき、ばらばらにしないようにしましょう。

2当事者の場合、署名・記名押印欄は以下のように書くのが一般的です。

甲 所在地

肩書 氏名 印

乙 所在地

肩書 氏名 印

3社契約や、連帯保証人がいる場合は、以下のような書き方になります。

甲 名称

所在地

肩書 氏名 印

乙 名称

所在地

肩書 氏名 印

丙 名称

所在地

肩書 氏名 印

または

丙(乙の連帯保証人)

名称

所在地

肩書 氏名 印

各当事者とも、個人の場合は、名称のところが氏名、所在地のところが住所、となります。

代表取締役には契約を締結する権限があることが法律上定められているので「~株式会社 代表取締役 氏名 印」と記載することが多いです。その他にも、契約締結権限を代表取締役から委任された方の肩書・氏名が入ることがあります。

盛り込むべき項目⑥契約書の頻出条項

以下の条項は、契約書の一般条項としてほとんどの契約書に必要とされる契約条項です。条項の簡単な内容と、なぜ必要とされるのかをあわせて説明します。

守秘義務

守秘義務条項では、「秘密情報」を定義したうえで、第三者への開示や漏えいなどが禁止されます。守秘義務条項には、技術や顧客リストなどの営業秘密や、自社で保管する個人情報などの流出を防止する重要な意味があります。

守秘義務条項には、目的外の利用の禁止・契約が終わった後も効力を有すること・損害賠償などのペナルティも規定しておきましょう。

契約解除・解約

契約を途中で終了する手続きである契約解除・解約については、もしも契約が途中で必要なくなってしまった場合や、契約を続けることが難しくなってしまった場合に必要ですので、条項を定めておきます。解除・解約には以下の3種類があり、取引の内容に応じて、それぞれの要件を規定しておきましょう。

- 合意解約:当事者間の合意により契約を終了すること

- 催告付きの解除:契約違反があった場合に、一定の期間に是正するよう通知、是正がない場合に解除して契約を終了すること

- 無催告解除:重大な契約違反があった場合に、是正するよう通知をせずに解除できる。相手が反社条項に違反した場合など、是正が最初から期待できない重大な契約違反の時に、通知をせず即時に解除できるよう定めておく

期限の利益喪失

期限の利益の喪失とは、一定の事項が発生した場合に、金銭支払い義務を期限まで待ってもらえる利益を失うことです。金銭消費貸借契約などでは必ず規定されます。

契約当事者の破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てや決定、公租公課の滞納や滞納処分、手形不渡・銀行取引停止処分など、資力の悪化が明らかになった場合に、期限の利益を喪失する旨が定められるケースが多いです。

反社会的勢力の排除

反社会的勢力の排除は、各都道府県の条例により契約書に記載することが努力義務とされています。しかしながら、実務上はほとんどの会社でほぼ必須の条項として取り扱っているようです。

契約の当事者・その役員などが反社会的勢力か、それに類する勢力であることが分かったときに、すぐにすべての取引を停止し、契約を解除できるようにしておきます。

こうした条項がないと、反社会的勢力から不当要求などの被害にあってしまうおそれがあり、また、取引の相手方も「共生者」といって、同じ勢力であると考えられるおそれがあるので、これも避ける必要があります。

損害賠償

損害賠償条項は、契約違反をした場合、相手方当事者に対して金銭的な回復を得させるための条項です。契約違反の場合のペナルティの性質があります。

損害賠償は、契約違反で生じた損害や費用を補填するものですが、どの範囲で損害賠償義務が発生する必要があるかをあらかじめ定めておきましょう。

不可効力免責

不可抗力免責とは、大災害などの場合や、テロ・大規模な争議など、双方の当事者には責任がなく、通常の想定を超えて契約の履行が難しくなってしまった場合に、契約上の義務から双方の当事者を免責することを意味します。

ただし、あいまいに条項を定めてしまい、適用される範囲を広げてしまうと、せっかく契約をした意味がなくなってしまう可能性があります。そこで、不可抗力として取り扱う場合は天災地変等の具体的なケースを列挙するなど、事前にしっかり文言を検討して定めることが必要です。

権利義務の譲渡禁止

契約上の権利義務は他の人に譲渡・移転することができない旨を定めておきます。相手を信頼して業務を委託したのに、勝手に権利義務を移転されてしまうと委託者は困ります。また、取引の審査などがある場合も、相手方をせっかく選んだ意味もなくなることでしょう。

これらの理由のため、ほとんどの契約書で権利義務の譲渡禁止が規定されています。

準拠法と合意管轄

準拠法と合意管轄は、現在企業間の契約書では一般的に見られ、必須とされる条項です。

ボーダーレスエコノミーにより、当事者が外国人であること、また取引の実行場所が日本以外の場所であることも多くみられるようになりました。

こうした場合、取引の相手方から突然「この契約書は、海外の法令で解釈され、紛争は海外の法廷で解決されるべきである」との主張をされて、認められてしまうことがトラブルとして考えられます。

そこで「本契約書は日本法を準拠法として解釈・適用される。本契約書に関し、万が一法的紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審専属合意管轄裁判所とする。」などとしておきます。裁判所は、双方の当事者にとって、合理的な地域の管轄裁判所を合意しておきましょう。

協議条項

協議条項は、契約書の解釈に不明な点がある場合や契約書に定めがない場合、お互いの協議により解釈したり、契約書に書かれていない事項を決めるとする条項です。

契約書は取引についてのルールを、お互いにできるだけ将来に起こることも予測して書面で網羅的に決めておくことにより、トラブルやリスクを回避する目的で作成されます。しかし、すべて起こりうることを契約書で定めておくこともなかなか難しいので、こうした条項を定めておきます。

契約書作成の大まかな流れ

契約書の作成は、種類や業種によって異なりますが、基本的には以下のような流れで作成していきます。

1. 作成・製本

契約書のフォームは、法律によって定められているわけではないため、フォームや盛り込むべき内容に悩む企業も多いでしょう。ただし、盛り込むべき内容は、契約書の種類や業種によって、法律で定められている場合があります。業種によっては契約にあたり、締結すべき契約書が定められていることがあるため、作成前に必ず確認しましょう。

また、契約書には、1枚にまとめるタイプと複数枚で構成されるタイプがあります。複数枚で構成されるタイプの場合、本のようにまとめる「製本」をおこなうのが一般的です。

- 一般的な製本方法

・契約書を重ねて左側をホッチキスなどでとめる

・書類の左側に製本テープを貼って補強する

・上下ではみ出た製本テープをカットして体裁を整えたら完成

製本テープと契約書の境目には、割り印を押すため、製本テープはしわにならないように貼りましょう。

2. 署名・押印・割印について

契約書の署名や押印は、自筆だけでなく、ゴム印などによる記名や実印などの押印で代用できます。

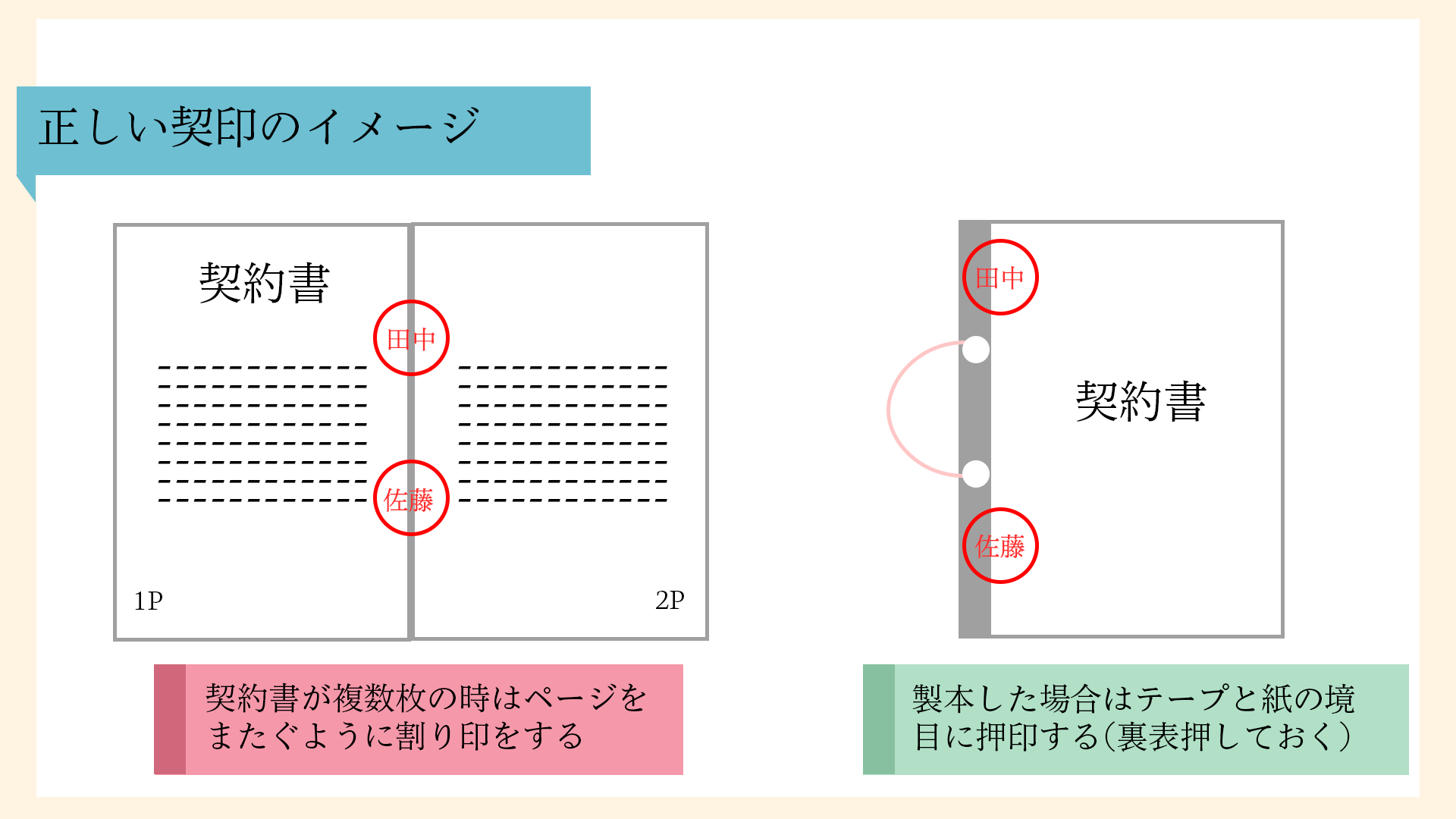

なお、契約書は複製(控え)を作成するケースがほとんどです。複製を作成する場合は、同じ契約書であることを示すため、それぞれ契約書の一部を重ねて割印を押します。製本した契約書であれば、製本テープと契約書の境目にも割印を押すのが一般的です。割印により、関係する書類の一致が確認されます。

電子署名法とは|電子契約導入のために知っておくべき法律を分かりやすく解説

3. 課税文書には収入印紙を貼り付ける

契約書には「課税文書」に分類される種類があり、対象となるものは収入印紙の貼付が必要です。課税文書に該当する書類は、国税庁「印紙税法 別表第一 課税物件表」で確認できます。また、印紙税額は「印紙税額一覧表」で確認できるので、契約書作成時はぜひ参考にしましょう。

契約書の収入印紙について解説!不要な場合や印紙代の節約法も紹介

電子契約では収入印紙がいらないって本当?その理由・根拠や注意点を徹底解説

契約書の形式で注意すべきポイント

契約書は、法律上または商慣習上、決まった形式に従って作られています。ここでは形式上の契約書のポイントをご説明します。

- 印紙を貼り忘れない

- 代表取締役のサインにする

- 原本と写しのどちらが必要かを確認する

- 契約書の体裁を整える

注意点①印紙を貼り忘れない

契約書の中でも、印紙税法上課税文書とされる契約書には、収入印紙を貼付する必要があります。課税文書であるかどうかは「印紙税法別表第一」に従って判断します。また、印紙税額は、印紙税額一覧表で確認します。

印紙を忘れてしまった契約書は、税務調査の対象になった際に発覚することがあります。その際は、ペナルティとして貼るべきであった印紙額の3倍を過怠税として徴収されることとなります。

注意点②代表取締役のサインにする

会社には手足はないので、実際に契約を締結するのは会社を代表する代表取締役であることが会社法で定められています。代表取締役の締結した契約書=会社の契約書となる仕組みです(会社法349条4項)。

そのため、契約書のサイン(署名)は代表取締役のものをもらうことが一般的です。また、記名捺印式の場合「代表取締役社長 氏名 印」としておきます。

ただし、代表取締役は、契約を締結する権限を他の役職者に委任できますので、取引先によっては、執行役員や部長など、委任を受けている方のサインをもらうことがあります。

これらの方に契約締結権限があるかどうかは、取引の相手方からすると、一見して明らかではありません。そのため、委任状を提示してもらうなどして、権限があることをしっかり確認するのが無難でしょう。

注意点③原本と写しの取り扱いを確認する

契約書は、2社で結ぶ場合は原本を2通作成し、それ以上の当時者がいる場合は当事者の数だけ作成することが通常です。

しかし、契約書はその内容が後でわかり、合意したことの証拠となればよいので、原本は不要で写しがあれば十分というケースもあります。

そこで、原本を1通のみ作成、その他は写しだけを作成することがあります。このことにより、写しについては収入印紙を貼付する必要がなくなるので、印紙税を節約できます。

ところが契約書のコピーであっても、次のような場合は新たに課税文書を作成したものとみられてしまいますので、印紙を貼らなくてはなりません。

- 契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの

- 正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明(例:正本などと書かれたゴム印、割印)のあるもの

注意点④契約書の体裁を整える

契約書は、現在は大半が横書きで書かれ、1枚で完結する契約書は少なく、複数枚となることが多数と思われます。

複数枚になった場合は、途中のページを差し替え、片方の当事者に有利な内容にしてしまうなどの改ざんを防止するため、ホチキス止めをし、ページとページの間に契印(割り印)を押して改ざんがあった場合にわかりやすくしておきます。

参考:https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/keiyakusyo_inkan/(契印のイメージ)

さらに製本テープなどを使って製本を行うと、テープと紙の境目だけに契印すれば済むので、押印個所を少なくできます。

関連記事

契約書をめぐるトラブルを防止するには?必要な対策・管理方法を解説

契約書を作成する際の作成者の心構え

契約書を作成する際は、ここまでにご紹介した契約書の構成・内容・形式を踏まえておくほか、次のような点に注意して作成しましょう。

目的を明確にする

契約書を作成するにあたっては、取引上のリスクを洗い出し、それをカバーするためのものとして作成する、という意識をもつことが大切です。そのため、取引の具体的な条件やトラブル発生時の処理などを、抜けもれなく網羅する意識を持っておきましょう。

売買契約であれば、物の種類・数量・値段がわからなければ後でトラブルになってしまいます。委託業務の委託内容・請負契約の成果物が明確でない場合も同様にいつまでも仕事が終わらず、代金を回収できない、といったトラブルに巻き込まれることがあります。

どこで誰が何をすべきなのか、トラブルの時はどのように収拾するのか、関係者がすぐ動ける程度に明確に、そして抜けもれなく作成するのが理想です。

権利と義務の関係性を明確にする

契約書作成の際は自社または相手方の権利と義務を意識して作成しましょう。権利と義務はほぼワンセットであり、バランスがとれているものでなければ、合意には至りません。

権利と義務をワンセットにして考えた場合に、ビジネスとして合理性があるものかどうかの吟味は重要です。

権利と義務のセット内容が分かっていると、その後解釈が不明確な点が万一出たとしても、契約当事者がお互いにリスクを予測できないようなことは生じにくいものです。

法律で決まっている記載事項を必ず盛り込む

契約書によっては、法律で決まっている記載事項を盛り込まなければいけない場合があります。

代表例は雇用契約で、雇用契約には労働条件を明示しなければなりません(労働基準法15条1項)。雇用契約に必ず記載する「絶対的明示事項」は次の通りです。

- 労働期間

- 就業場所

- 業務内容

- 始業ないし終業時刻

- 残業の有無

- 休憩時間

- 交代制勤務の場合の交代順序や交代期日

- 給与の計算方法、支払方法、支払日・休日、休暇の日数

- 退職に関する内容

※別途労働条件を明示する書面を交付すれば、上記を雇用契約に記載しないことも認められますが、雇用契約に記載するのが一般的です。

また、他にも規制のため、契約書に記載しておくべき事項を定めている例もあります。産業廃棄物処理契約書・特定商取引法上の連鎖販売に関する契約書などがその例です。

また、民法の典型契約には「契約の要素」といって、契約で決めておくべきこと・契約書に書かれるべきことが定められており、請負・売買・ 消費貸借・贈与契約・委任・和解などの種類に応じて、必要事項を契約書に盛り込まなければいけません。

裁判を想定した文書を記載する

契約書がトラブル解決のためのものであることから、例えば機械の売買契約書や、エンジニアの業務委託契約書、薬学系の開発契約書など、専門用語が多い契約書であっても、裁判官がわかるような用語の使い方をする必要があります。

用語の使い方を誰にでもよくわかるものにする工夫が「定義条項」といわれる条項です。

定義条項は、難しい言葉の定義や、何度も繰り返し出てくる語の定義、あるいは誤解を受けないように「この契約書ではこういう意味で使う」といった言葉の解釈を決めておく場合に利用されます。

多くの場合、契約書の第1条、第2条あたりの部分で定義だけを定める条項をおきます。

関連する法律と判例はリサーチしておく

契約書作成にあたっては、関連する法律と判例のリサーチが必須です。これらの作業は法務部のある会社では主に法務部員が行う仕事となりますが、作った契約書のリスクがどんなところにあるか・過去には実際にどういうトラブルがあったのか、条文や判例で見極めます。

法律・判例のリサーチ結果を踏まえて、契約書に足りない条項を補ったり、あるいは避けた方がよい記載・言い回しなどをチェックするのが契約書のレビューの仕事です。

契約内容は当事者間で納得いくまで確認し合う

契約書は、相手方が署名・押印することで契約が成立し、当事者は合意内容に拘束されます。一定の法的拘束力を有するため、もし取引内容を巡った裁判になったとしても、有力な証拠となりえます。

とはいえ、売り上げや今後の事業展開を踏まえると、相手と争うのが理想的とはいえないでしょう。事業を円滑に進めるには、トラブルに発展しないように努めることが重要です。契約書の締結においても、形式上になるのではなく、当事者間で納得いくまでしっかりと確認し合いましょう。適切な信頼関係を構築するには、互いに誠実な対応を心がけるのが大切です。

インターネット上の雛形をそのまま使用しない

契約書は業種や現状によって、盛り込むべき内容が変わります。近年では、インターネット上でさまざまな契約書の雛形が提供されていますが、必ずしも雛形が自社に合っているとは限りません。トラブルの原因にもなるため、インターネットの雛形をそのまま使用するのは避けましょう。

インターネットの雛形を参考にする場合、必ず条項を見直し、必要に応じてアレンジする必要があります。

改ざん防止には割印を忘れずに押すことが大切

契約書は証拠ともいえるものですが、書き換えられると意味がありません。基本的に、書き換え防止には押印や割印が有効です。しかし、製本タイプの場合、表紙のみに押印・割印するだけだと、ほかのページの書き換えが容易にできてしまいます。

複数のページが存在するときは、ページごとに割印を押しましょう。ページごとに割印する場合は、ページをまたぐように押すのが基本です。控えを作成する場合も同様に、割印によって偽造や改ざんのリスクを抑えられます。

契約書作成におけるマナー

契約書作成におけるマナーは、単に文書を整える以上の意味を持ちます。契約の本質を明確にし、双方の理解と合意を確実にするために不可欠です。契約書は、取引の透明性を保ち、後々のトラブルを防ぐための重要なツールです。そのため、契約書を作成する際には、専門用語を正確に使用し、曖昧な表現を避けることが求められます。また、契約の条項は、第三者が見ても理解できるように明瞭かつ具体的に記述する必要があります。

このようなマナーを守ることで、契約書はその目的を果たし、契約当事者間の信頼関係の構築に寄与します。

曖昧な解釈が成立するような表現にしない

契約書は、双方の合意を明確にするための重要な文書です。そのため、曖昧な表現や多義的な言葉の使用は避け、具体的かつ明瞭な表現を心がけることが重要です。

例えば、「適宜」や「必要に応じて」といった表現は、双方にとって異なる解釈を生む可能性があります。これらを使用する代わりに、具体的な条件や状況を明記し、どのような状況でどのような行動を取るべきかを明確にしましょう。これにより、後日のトラブルや誤解を防ぐことができます。

言葉は省略して使わない

契約書内での言葉の省略は、誤解や不明確な解釈を招く原因となります。専門用語や業界用語は、すべての関係者が理解しているとは限らないため、可能な限り省略せず、フルネームで記述することが望ましいです。

また、条項や条件を簡潔にするために重要な情報を省略することは避け、必要な情報はすべて包括的に記載しましょう。これにより、契約の意図が正確に伝わり、双方が同じ理解を共有できるようになります。

数字は具体的に記載する

契約書を作成する際、数字を用いる場面は多々あります。これには、納品数や支払額、期限日などが含まれます。ここで重要なのは、これらの数字を可能な限り具体的に記載することです。

例えば、「数回」と書くのではなく、「3回」と具体的な回数を明記することが求められます。また、金額に関しても「約」という曖昧な表現を避け、「¥100,000」といった具体的な数値を用いるべきです。これにより、後々の誤解を避け、双方の信頼関係を保つことができます。

契約内容は当事者間で確認する

契約書は、その内容に基づいて双方が拘束される重要な文書です。そのため、契約書に署名する前には、当事者間で内容を十分に確認し合うことが不可欠です。

特に、金額や納期、サービスの質など、後に争いの原因となり得る項目については、双方が同じ理解を共有していることを確認する必要があります。このプロセスを怠ると、後になってから「確認していなかった」というトラブルに発展するリスクが高まります。契約書の内容をしっかりと確認し、双方が納得の上で署名することが、スムーズなビジネス関係を築く上での鍵となります。

第三者が見てもわかりやすいものにする

契約書は、当事者間の合意を明確に記録する重要な文書です。そのため、専門用語や略語を避け、一般的に理解しやすい言葉を使用することが重要です。

契約書は、予期せぬトラブルや紛争が発生した際に、裁判所や第三者に提出される可能性があります。そのため、誰が読んでも内容を正確に理解できるよう、明確かつ簡潔な表現を心掛けましょう。

具体的には、条項ごとに要点を明確にし、必要な情報を省略せずに記載することが求められます。

テンプレートをそのまま使わない

インターネット上には様々な契約書のテンプレートが存在しますが、これらをそのまま使用するのは避けるべきです。なぜなら、テンプレートは一般的なケースを想定して作成されており、特定の取引や状況に特化した内容ではないためです。契約書を作成する際は、当事者の具体的な状況やニーズに合わせて、各条項をカスタマイズすることが重要です。また、法的な観点からも、自社のビジネスモデルや取引の特性に合わせた条項を設けることで、より確実な保護を得ることができます。

郵送時にも相手への配慮を忘れない

契約書は、契約締結にあたり大切な書類です。送付時のマナーにも、気を配る必要があります。

- 契約書を送付するにあたり配慮したいこと

・折り曲げなくて済むサイズの封筒を準備する

・汚れ・しわ・濡れないようにクリアファイルに入れる

・クリアファイルは未使用のものを使う

・送付状を添える

契約書は大切な書類であるため、やり取りの仕方によっては、自社の信用性を損なう可能性があります。たとえば、しわだらけの契約書を送ってしまうと、「だらしない会社だな」といった印象をもたれる恐れがあるでしょう。郵送ひとつでも適切な配慮を心がけることで、相手に良い印象を与えられ、今後の信頼関係構築にもつながります。

重要な契約書は自社で作成することが望ましい

契約書は自社が作成する場合もあれば、相手方が作成する場合もあります。

契約書を自社で作成したほうがよい場合の代表例は、自社の製品やサービスに関する契約書を作成する場合です。製品・サービスを熟知している側が、自分のところで最も取引上のリスクを把握し、契約書によるカバーができるはずです。また、契約書に規制のために記載しておくべき事項がある場合は、コンプライアンス対策としても自社で契約書を作成することが必要となります。

また、重要な契約書は自社で作成することが望ましいと考えられます。

事業戦略を実行する場合の契約書の作成、例えば業務提携のための契約書や、業務統合のための合併契約書などは、リードする企業や存続企業の側が一般的に作成を行います。ドラフトを作成するほうが自社の意向をすみやかに反映しやすく、事業戦略上有利と考えられるためです。

契約書を作成・審査するならAIによる契約書レビューがおすすめ

自社で契約書を作成する場合、実際の製品・サービスあるいは取引に即したものにするには、ひな形を探して、その後カスタマイズすることが必要です。

ところが、何となくひな形を選んで、契約書を作成すると、下記のような作成上のトラブルが起こる場合があります。

- 規定の内容に抜け・漏れが生じる

- 法令違反のリスクに対する対応が十分ではなくなる

- 規定内容が不明確になる

相手方のある契約書ですから、問題のある契約書ではそもそも合意ができず、ビジネスが進まない恐れがありますし、合意できたとしても取引上のトラブルが発生したときに、思わぬ損害を被ることもあります。

上記の問題をカバーするには契約書のリーガルチェックがおすすめです。リーガルチェックを行うと、客観的に契約書を評価し、問題点を見つけられるので、トラブルを未然に防止できます。

リーガルチェックは弁護士や法務部員による人的なチェックのほか、AIによるチェックも可能です。

法務をシームレスに支援する次世代リーガルテック「LegalOn Cloud」

「LegalOn Cloud」は、法務業務をシームレスに支援する次世代リーガルテックです。契約審査から締結後の契約管理、法務相談案件の管理、法令リサーチ、法改正対応まで、あらゆる法務業務を最先端のAIを搭載したLegalOn Cloudがカバーします。日々の業務の中で生まれる自社の法務ナレッジ。LegalOn Cloudなら自然に集約、AIが自動で整理し適切なタイミングでレコメンド。ナレッジマネジメントの未来の形を実現します。

この記事のまとめ

契約書の作成時に記載すべき6項目は下記です。

- タイトル

- 前文

- 契約条項

- 後文

- 日付欄と署名/記名押印欄

- 契約書の頻出条項

契約書の形式で注意すべきポイントは下記です。

- 印紙を貼り忘れない

- 代表取締役のサインにする

- 原本と写しのどちらが必要かを確認する

- 契約書の体裁を整える

契約書は、ポイントを押さえて作成すると、取引で避けておきたいトラブルやリスクを効果的に回避できます。

一方で、ポイントを押さえていないと思わぬ大きなトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本記事で解説したようなポイントを押さえて契約書を作成しましょう。

【新任~若手法務の方へ】

そもそも契約とは何か、なぜ契約書を作成するのか、正しく答えられますか?

以下の無料資料をダウンロードして、契約の基本を網羅的に理解しましょう。

「【新任~若手法務向け】契約の基本がわかるハンドブック」をダウンロードする

<この記事を書いた人>

Nobisiro編集部

AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を提供するLegalOn Technologiesが運営する、法務の可能性を広げるメディア「Nobisiro」編集部。の法務担当者の日々の業務に役立つ情報を発信しています。