契約書の電子化とは?

契約書の電子化とは、従来の紙での作成・締結ではなく、電子データで契約書を作成・締結することです。このような契約方法を「電子契約」と呼び、一般的には「電子契約システム」と呼ばれるITツールによって締結されます。電子契約では、「電子署名」と「タイムスタンプ」によって、その有効性を証明します。

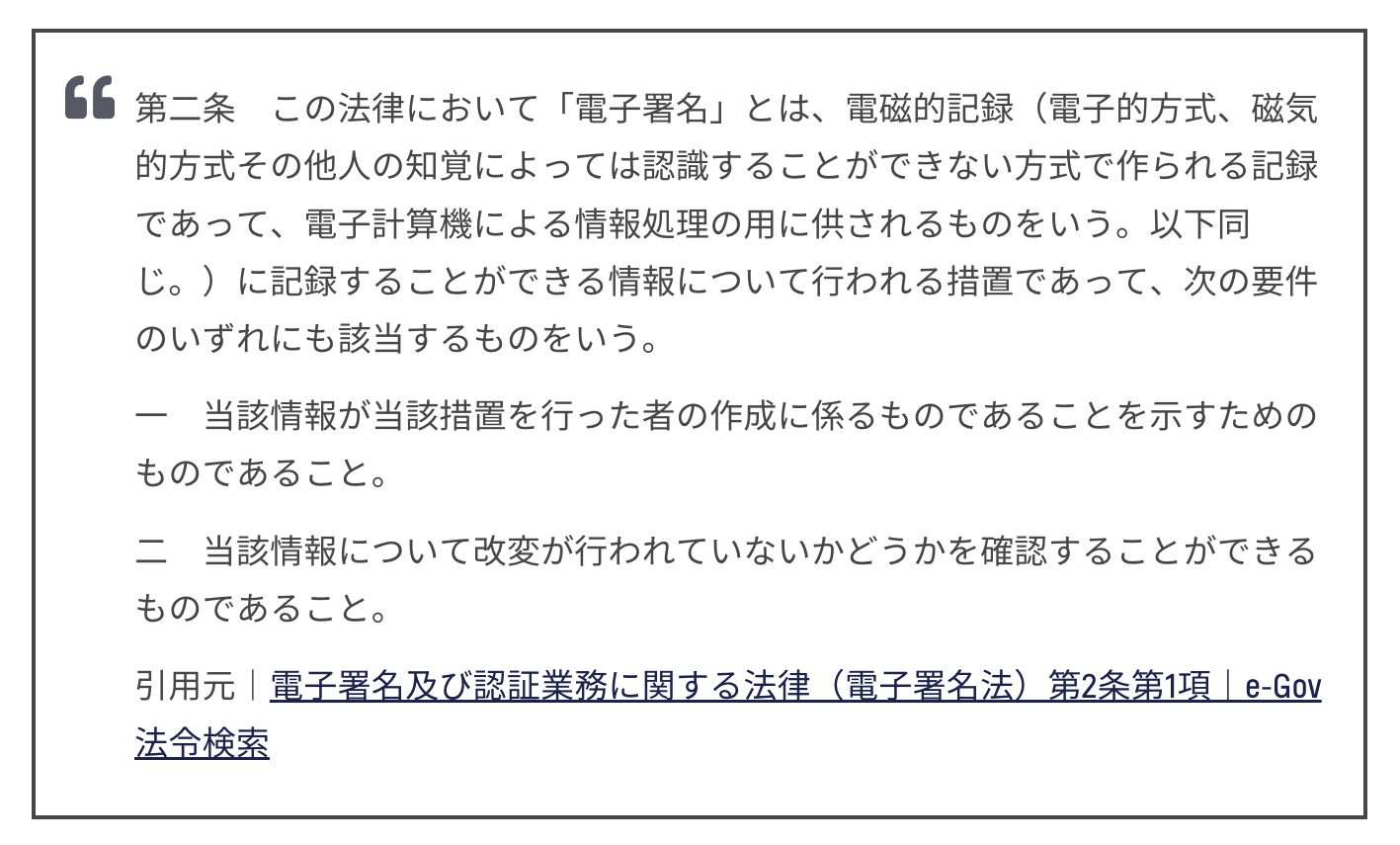

電子契約で使用される署名は、大きく「電子署名」と「電子署名以外の電子サイン」の2種類です。一般的には、実印にあたるのが「電子署名」、認印にあたるのが「電子署名以外の電子サイン」と認識されています。電子契約にて紙の契約書と同等の法的効力をもたせるには、電子署名法第2条の要件を満たした電子署名が必要です(電子署名法第3条)。

タイムスタンプとは、「その電子データが存在していたこと」、「刻印時以降、改ざんされていない」ことを証明するための技術です。電子契約では、電子署名で本人がサインしたことを表し、タイムスタンプにて契約の存在と改ざんされていないことを示すことで、その契約の有効性を証明します。

ちなみに、電子署名には自分で一から作成する方法と、電子契約サービスの機能を利用する方法があります。

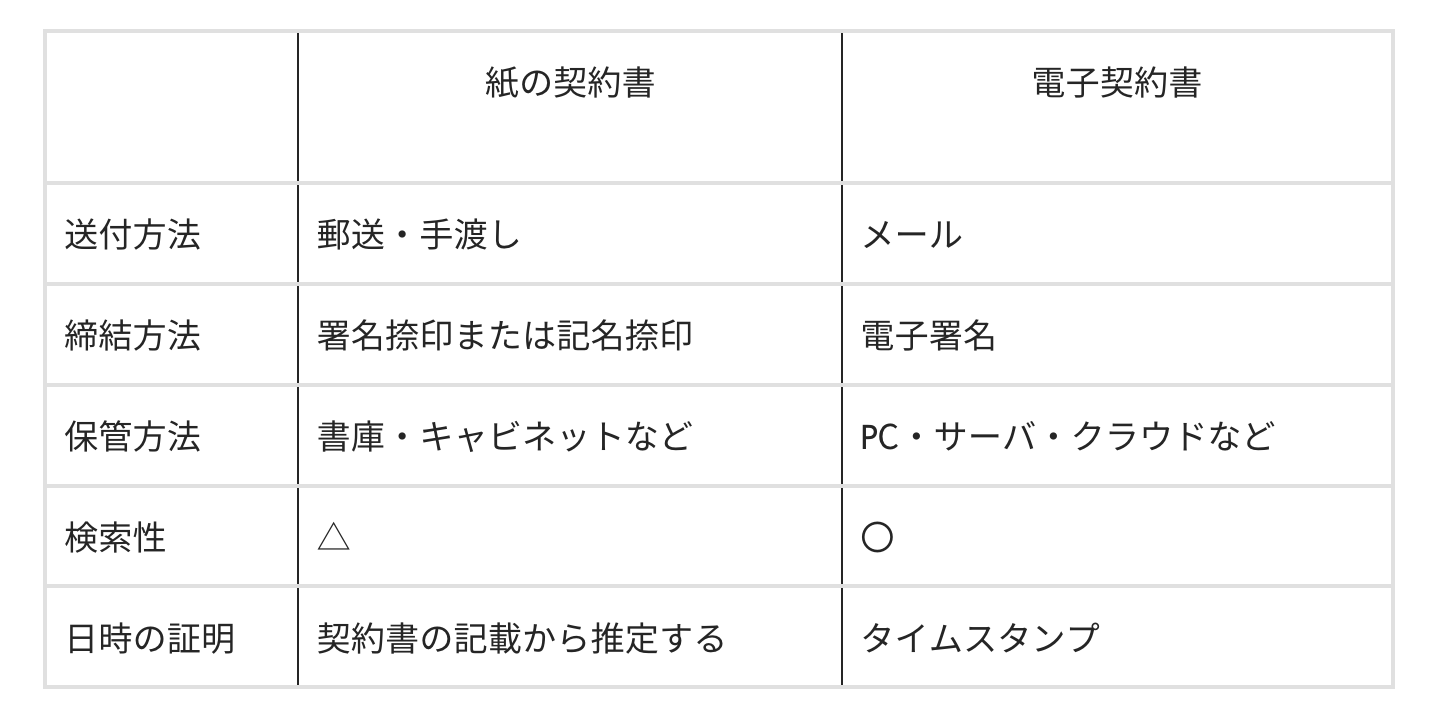

電子契約書と紙の契約書の違い

電子契約書と、紙の契約書はさまざまな点で異なります。違いをまとめると、以下の表のとおりです。

検索性についての電子契約のメリットは、システム上で容易に検索できるという点です。紙の契約書のように書類を探す手間をかけず、キーワード検索などで効率的に、必要な契約書を探し出すことができます。

さらに電子契約はオンラインで締結できるので、紙の契約書のように契約書作成のためにオフィスなどへ出かける必要がなく、リモートワークでも契約業務が可能です。

契約書の電子化に関する法律を解説

契約書の電子化に関しては、以下の法律によってルールや制度が設けられています。

- IT書面一括法

- e-文書法

- 電子帳簿保存法

- 電子署名法

- デジタル改革関連法

IT書面一括法

「IT書面一括法」とは、従来書面による交付・締結が必須とされていた契約書等の書類につき、相手方の承諾などを条件として、電子的に交付・締結することを認める改正をまとめた法律です。

正式名称は「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」といい、2001年4月から施行されました。

IT書面一括法では、幅広い省庁が所管する法律について、書面の電子化を認める改正が行われました。改正対象となった主な法律は、以下のとおりです。

- 証券取引法(現:金融商品取引法)

- 投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)

- 保険業法

- 下請代金支払遅延等防止法(下請法)

- 薬事法(現:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)

- 割賦販売法

- 訪問販売等に関する法律(現:特定商取引に関する法律)

- 建設業法

など

2001年当時は、契約書類を含む書面の電子化はほとんど普及していませんでした。そうした状況の中で施行されたIT書面一括法は、今日における契約書等の電子化の基礎を作った法律と位置付けられます。

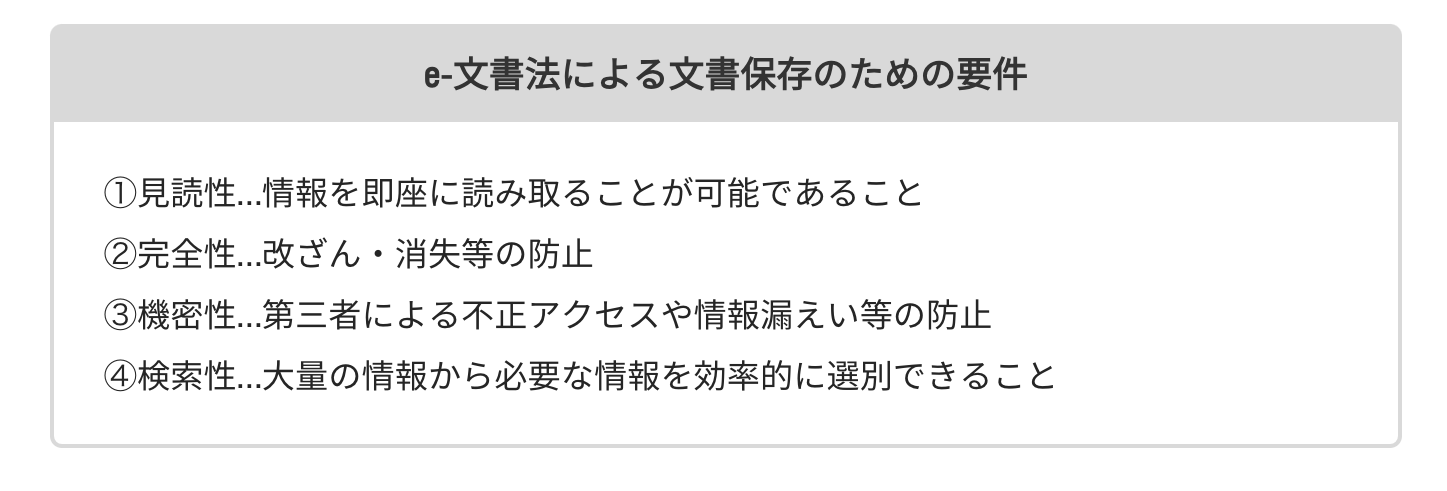

e-文書法

「e-文書法」とは、法令上書面による保存が義務付けられていた文書につき、一定の要件を満たすことを条件に電子保存を認める改正をまとめた法律です。

以下の2つの法律および関連する政令・省令等を総称したもので、2005年4月から施行されました。

- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(=通則法)

- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

e-文書法により、民間事業者が法令に基づき保存・作成・縦覧・交付等を行う書面については、原則として電子保存が可能となりました(通則法3条~6条)。対象となる法律は、約250本と非常に多岐にわたります。

電子保存の方法は関連する省令等によって個別に定められていますが、おおむね共通する要件は以下のとおりです。

電子契約を締結する場合、契約ファイルは電子保存を行うことが前提となります。2005年という施行時期も踏まえると、e-文書法もIT書面一括法と同様に、契約書の電子化の基礎を整えた法律といえるでしょう。

電子帳簿保存法

「電子帳簿保存法」とは、税法によって保存が義務付けられている帳簿書類や、電子取引に関するデータの電子保存に関するルールを定めた法律です。

正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といい、1998年7月に施行されました。

電子帳簿保存法は、度重なる法改正を経て、現在でも契約ファイル等の電子保存を行う上で重要な法律と位置付けられています。

もともと電子帳簿保存法では、当初から電子的に作成されたデータの保存ルールをのみを定めていました。しかし、経理分野においてデジタル化の要請が高まったことを背景に、紙の書類のスキャナ保存が幅広く認められるようになりました。

さらに、2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法では、電子取引データの電子保存が義務化されました。2023年末までは宥恕措置が設けられていますが、2024年からは全ての企業において、電子取引データの電子保存が義務付けられます。

電子契約ファイルの保存に当たっては、電子帳簿保存法に定められる要件を遵守しなければなりません。契約管理等を担当している方は、電子帳簿保存法のルールを理解することが必須となります。

電子署名法

「電子署名法」とは、電子契約などに付される電子署名に関するルールや制度を定めた法律です。

正式名称は「電子署名及び認証業務に関する法律」といい、2001年4月から施行されました。

電子署名法の規定の中でもっとも重要なのは、電磁的記録の真正な成立に関する推定規定です(同法3条)。

紙の書面の場合、本人による署名または本人の印章による押印があれば、真正に成立したことが推定されます(民事訴訟法228条4項。押印に関する二段の推定につき、最高裁昭和39年5月12日判決参照)。

これに対して電子契約などの電磁的記録の場合、紙の書面とは異なり、自書による署名や本人の印章による押印を行うことができません。

そこで電子署名法では、本人だけが行うことのできる形で適正に管理された「電子署名」が行われた場合には、電磁的記録が真正に成立したことを推定する規定が設けられました。つまり、紙の書面における署名や押印を、電子署名という新しい方式によって代用できるようになったのです。

現在では、電子契約の締結時には電子署名を施すのが一般的であり、大半の電子契約サービスに電子署名が導入されています。電子署名法は、現在の電子契約実務を支える法律といえるでしょう。

デジタル改革関連法

「デジタル改革関連法」とは、国家運営全体のデジタル化を推進することを目的として、各法律につきさまざまな改正を盛り込んだ法律です。

以下の5つの法律の総称で、2021年9月から施行されました。

- デジタル社会形成基本法

- デジタル庁設置法

- デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律

- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律

- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律

デジタル改革関連法には、デジタル庁の設置やマイナンバーカードの利用範囲拡大など、国家のデジタル化政策の意図が強く反映された法改正が含まれています。

電子契約との関係では、借地借家法が適用される不動産取引について、契約書の電子締結が認められたのが大きなポイントです。具体的には、以下の契約について電子締結が認められるようになりました。

- 一般定期借地借契約(借地借家法22条2項)

- 建物譲渡特約付借地権設定契約(同法24条3項)

- 定期建物賃貸借契約(同法38条2項)

ただし、事業用定期借地契約については、従前同様に公正証書による締結が義務付けられています(同法23条3項)。

契約書の電子化のメリット

電子契約を導入して、紙の契約書を作成しないことには、上記の表からも多くのメリットがあることが分かるでしょう。特に重要な5つのメリットについて、以下に解説します。

コストと時間を削減できる

電子契約は、コストと時間を削減できる点がメリットです。

紙の契約書の場合、紙代・印刷代・郵送時の切手代など、さまざまなコストが発生します。加えて紙の契約書は、契約内容によって課税対象となるため、印紙の貼り付けが必要な場合があります。

一方の電子契約では、紙代や印刷代は不要です。また、電子契約は課税対象でないため、印紙税がかかりません。電子契約をおこなうことで、契約にかかるコストを削減できます。

なお、電子契約は、契約締結までの労力と時間の短縮にも有効です。紙の契約書の場合には、書面への押印や郵送作業などの手間がかかります。契約書を先方まで持参するときには、さらに労力と時間がかかるでしょう。

電子契約では、システムやメールでやり取りをするため、郵送や持参などの作業が必要ありません。契約締結までにかかる時間を大幅に短縮できます。

業務の効率化が図れる

電子契約による契約締結は、業務の効率化を図る際にも有効です。

紙の契約書は、契約の締結だけでなく、管理にも時間と労力を要します。契約書には種類ごとに保存期間が決められており、定められた期間、適切な手法での保管が必要です。しかし紙の契約書の場合、保管にはそれなりのスペースを要し、必要となったときも探す手間がかかります。

対して電子契約は、契約締結から保管までをオンライン上でおこなうため、紙の契約書のような手間がかかりません。保管場所の確保が必要なく、内容の確認が必要になったときも、すぐに見つけられます。パソコンやタブレットなどがあれば、外出先からでも確認ができるため、業務の効率化を図れます。

管理体制やコンプライアンスの強化

電子契約は、契約状況をシステム上で一元管理するため、管理体制やコンプライアンスの強化に効果的です。セキュリティ面の強化や契約の更新漏れの防止などを図れます。

たとえば電子契約システムには、「アカウント設定」が搭載されたものが存在します。アカウント設定をすれば、閲覧に制限をかけられるので、契約に関係ない従業員が内容を確認できません。必要以上に情報が流出するのを防げるため、情報漏えいのリスク管理として有効です。

また、電子契約では電子署名とタイムスタンプを組み合わせて使用します。内容を変更した場合にはすべて記録されるため、契約内容の改ざんがおこなわれるリスクを減らせるでしょう。

なお、電子契約システムには、「アラート機能」が搭載されたタイプもあります。アラート機能は契約期限が近付いた契約を知らせてくれる機能で、契約の更新忘れの防止に役立ちます。

情報の検索・共有がしやすい

電子化された契約データは検索しやすく、必要な契約書を容易に見つけられます。契約書の内容・契約書ファイル名などの検索条件で、システムやファイルサーバ上で検索できます。

クラウドへの保管ならオンラインからアクセスできるので、アクセス権限のあるメンバーならどこからでも契約書情報を閲覧でき、共有がしやすいこともメリットです。オンラインで契約業務の大部分を進めることができるため、リモートワークの導入にも役立ちます。

各種サービスと連携できる

電子契約システムを他のサービスと連携させることで、さらなる業務効率化が可能です。

例えば「契約書管理システム」との連携です。契約書管理システムとは、契約書の一元管理や検索、期限管理などができる管理ツールです。

契約書管理システムと電子契約システムを連携させることで、電子契約のドラフト作成から、電子契約の締結、さらに保管管理までシステムで一元化できます。

他にも顧客管理システム(CRM)と連携させ、顧客データベースを利用して電子契約書の作成を効率的に行うという使い方も可能です。

電子契約システムと他のシステムを連携させるメリットについて詳しくは「電子契約システムとの連携を検討すべきツール」をご覧ください。

契約書の電子化の問題点・デメリット

契約書の電子化を導入するにあたっては、デメリットや問題点もあるので、あらかじめ把握しておきましょう。特に重要な3つの点を解説します。

電子化できない契約書類もある

多くの契約書は電子化が可能ですが、契約書の種類によっては「紙の書面での契約書」が義務付けられているという点に注意が必要です。

例えば次のような契約書などが、紙の契約書の締結を義務付けられているものとして挙げられます。

- 公正証書を締結時に必要とする契約書(借地借家法第23条第3項、事業用定期賃貸借契約書など)

- 下請法3条書面・雇用契約における労働条件通知書等で、電子契約を利用することに関する相手方の承諾がとれない場合(下請法第3条第1項、労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則 第5条第4項本文)

- 旅行業者の旅行者・取引先に対する契約書面の交付で、電子契約を利用することに関する相手方の承諾がとれない場合(旅行業法第12条の5第1項及び第3項)

これらの書面交付・公正証書の作成を義務付けられている契約書を扱う場合は、一部の契約書を紙で処理することになるなど、業務フローが複雑化する可能性もあります。

ただし、2022年に不動産契約の多くが電子化可能になりました。また、2023年までに特定商取引法による重要事項説明書も電磁的記録による交付ができるようになる予定です。今後も電子化できる契約の種類は増えていくことが予想されます。

取引先の理解を得る必要がある

電子契約を導入するには、取引先が電子契約のやり方を理解している必要があります。

理解を得るために相手方への説明が必要になる場合がありますが、それには非常に手間がかかることがあります。場合によっては取引先に電子契約を拒否されてしまう可能性もあります。

電子契約を導入している会社同士でも、システムの違いなどによって相互に説明の時間を必要とする場合もあります。

重要な取引先がある程度決まっている場合は特に、電子契約を導入する前に、相手方の理解が得られるかどうかを十分に確認しておくことが重要です。

契約締結時における業務フローの見直しが必要

導入にあたっては、契約締結時における業務フローを調整する必要があるというデメリットもあります。新しいルール作りや、社内への説明会・教育などの手間も必要です。

社内調整をできるだけスムーズに進めるには、導入のメリットを十分に説明することや、使ってみたいというイメージを持ってもらうことが重要です。また、電子契約についてよく理解しているメンバーが既にいるなら、社内調整に協力してもらうように依頼しましょう。

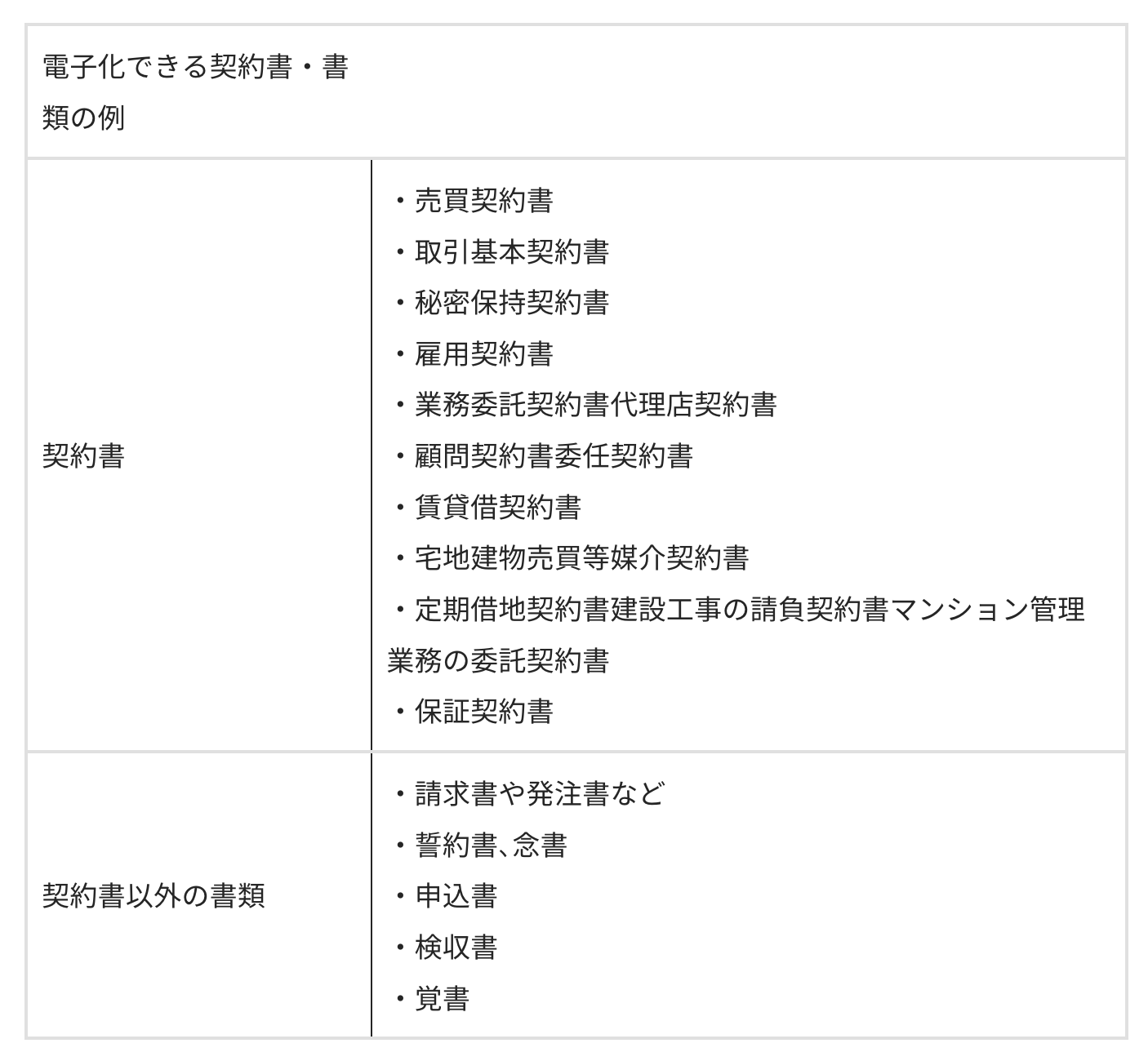

電子化できる書類の一覧

2001年に電子署名法が施行されてから、さまざまな契約で電子契約が可能となりました。

そもそも契約は、口頭のみで成立するとされており、契約書の締結は必須ではありません(民法522条2項)。ただし、一部の契約は法令によって契約書作成の定めがあり、契約書による契約の締結が必要です。

また口頭契約の場合には、内容の証明が難しいことがあり、訴訟に発展した際に不利に働く可能性があります。そのため実務上では、証拠という側面で契約書がよく使われています。このような背景から、現在ではさまざまな契約書の電子化が可能です。

これまで不動産関係の契約は電子化が認められていませんでしたが、一部を除き2022年より解禁されました。電子化が可能な契約書は幅広く、上記のほかにもさまざまなものがあります。

電子化できない書類の一覧表

契約書には、「公正証書が必要となる契約」をはじめ、電子化が認められていないものも存在します。

公正証書とは、個人や法人からの依頼により、公証人(公務員)がその権限に基づいて作成する文書です。極めて強力な証拠力があり、一部の公正証書は強制執行力を有しています。この公正証書を要する契約は、電子化が認められていません。

法的な効力のある電子契約を締結するための要件

電子契約を導入するにあたっては、紙と同等の「法的な効力」を持たせるために充たすべき基本的な要件があります。以下より詳しく見ていきましょう。

電子署名をする

まず、電子契約には「電子署名」をする必要があります。電子署名とは、その電子文書が正式なものであることと、改ざんされていないことを証明する措置のことです。法律上の定義は、以下のとおりです。

この電子署名法の要件は、電子契約システムを利用することにより、満たすことができます。同法の第3条によると、電子署名されたデジタル文書は、「真正に成立されたもの」と推定され、印鑑のある紙の文書などと同等の法的効力を持つものです。

タイムスタンプを施す

電子契約書のデータにタイムスタンプを施すことも必要です。タイムスタンプとは、文書を作成した日付・時刻を、第三者(TSA:時刻認証局)との通信による公証によって証明する技術のことです。

タイムスタンプは、電子帳簿保存法施行規則第4条第1項第1号または第2号によって、原則として要求されています。電子データに要件を満たすタイムスタンプを付与することで、紙の国税関係書類と同等の効力を有することが可能です。

タイムスタンプの付与も、通常は電子契約システムを使うことで、法律上要求される要件を満たすことができます。

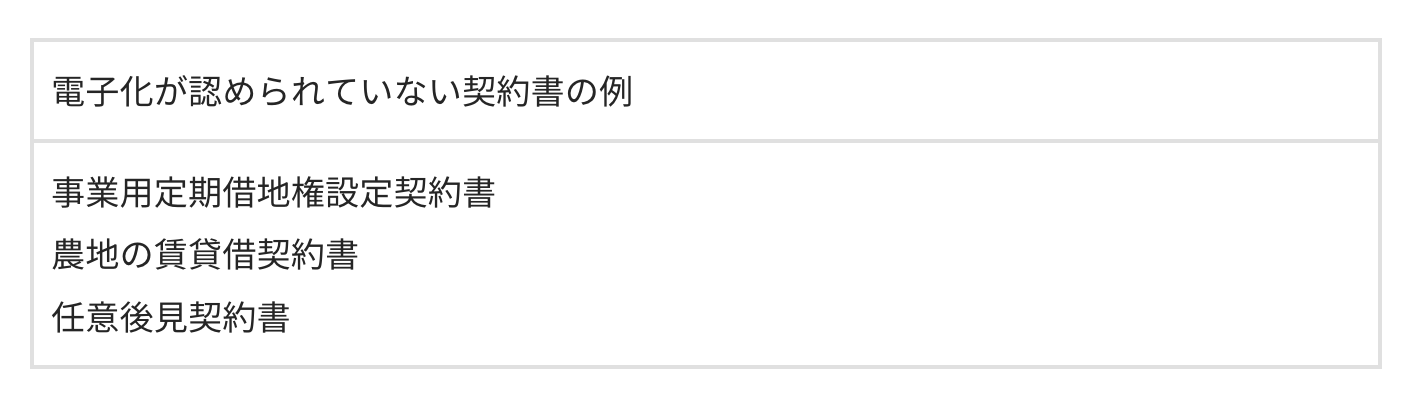

適切な方法で保存する

電子契約書データの「保存方法」についても、電子帳簿保存法による要件を満たす必要があります。保存方法について満たすべき要件は、以下の2つです。

これらの要件についても、通常は電子契約システムを利用することで満たせます。電子契約書の保存要件について、詳しくは下記のページを確認してください。

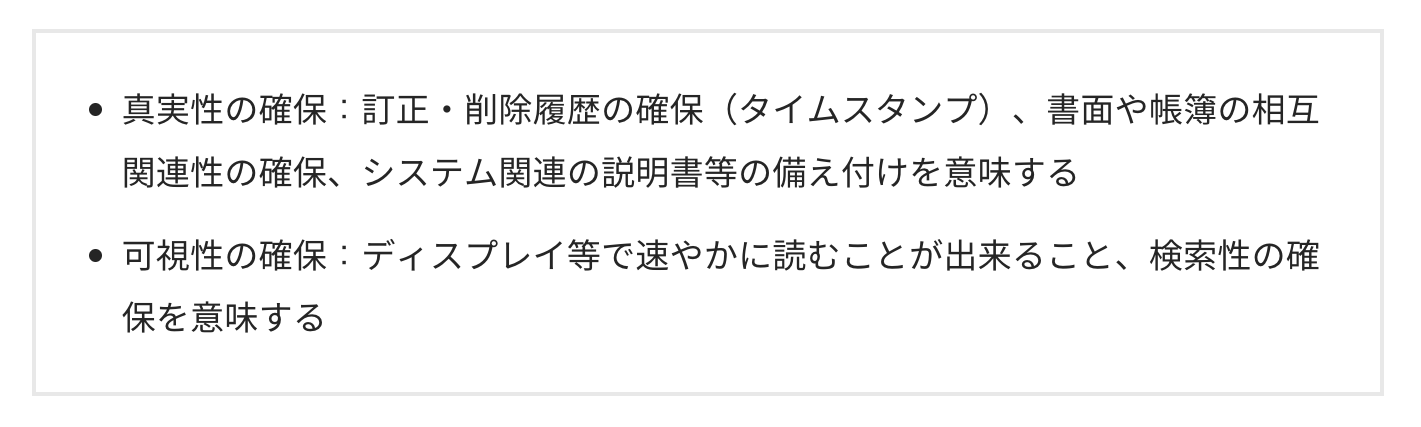

電子契約の基本的な流れ

電子契約システムを使った契約締結の流れは、以下のように進みます。(ここでは例としてA社・B社間で契約を結ぶこととします)

- A社・B社双方で合意した契約書をPDF化(契約書データの作成はA社が担当)

- A社が契約書のPDFデータをシステム上からメールで送信(この処理でA社の電子署名も完了する)

- 相手方B社が受け取り、承諾処理をする(この処理で、B社の電子署名が完了する)

流れはこのようにシンプルです。PCのほか、スマートフォンに連携している契約システムもあり、契約締結をスマホで完結することもできます。

電子契約システムを導入するときの注意点

契約を電子化する際は、電子契約システムの活用がおすすめです。電子契約システムには、契約締結や管理に便利な機能が搭載されており、契約に関する業務を効率よく進められます。

電子契約システムを導入するときは、以下の点に注意しましょう。

従業員の意見も聞いたうえで導入する

電子契約システムを導入すると、業務フローが大きく変わる場合があります。従業員の中には、「一から操作手順を覚えるのが面倒」「パソコンは苦手」など、反対意見が出ることもあるでしょう。

電子契約システムに搭載されている機能は、製品によって異なります。導入するシステムは、従業員が使いやすく、自社に適した機能を搭載しているものを選ぶことが大切です。従業員に対して電子契約のメリットをきちんと説明し、意見も取り入れながら自社に合ったシステムを選びましょう。

なお、導入後にスムーズな利用ができるように、ツールの仕様や使い方などのマニュアルを作成して配布するのもおすすめです。加えて、マニュアルだけでなく社内研修もおこなうことで、誰でも簡単に操作できるための環境を整えておくとよいでしょう。問い合わせ窓口・問い合わせフローも準備しておくと、利用中に不明点が起きても対処しやすくなります。

電子帳簿保存法の改正に対応したものか確認

導入する電子契約システムは、電子帳簿保存法の改正に対応したものがおすすめです。

電子帳簿保存法は、2022年に改正されました。改正法に対応していないシステムを導入すると、別途で改正法に対応したサービスの導入や紙での作成・保管が必要となり、業務効率とコストパフォーマンスが低下する可能性があります。

導入する電子契約システムが改正法に対応していれば、一元管理ができるため、業務効率化やコスト改善を図れます

電子契約システムとは?

電子契約システムとは、契約を紙と印鑑ではなく電子データで締結できるシステムです。電子署名機能や、タイムスタンプの機能があり、契約管理システムなど他のシステムとの連携もできます。

締結した契約書のデータは多くの場合クラウド上に保存され、アクセス権限のあるメンバーがオンラインでアクセスできます。クラウドにはセキュリティ対策が施されており、システム上で安全に契約書データを保存・管理することが可能です。

電子契約システムとの連携を検討すべきツール

電子契約システムを導入する際は、他のシステムとの連携も検討しておくと、さらなる業務効率改善を図ることが可能です。連携することで業務効率化の相乗効果が期待できるツールを2つ紹介します。

CRM(顧客関係管理システム)

CRM(顧客関係管理システム)とは、顧客の電話番号や住所、メール、その他取引関係の情報などを一元管理できるシステムです。

多くの企業では、顧客情報の管理や、営業活動の効率化などにCRMを活用しています。

電子契約システムとCRMを連携すれば、契約書と顧客データの紐づけができ、契約書の宛名・代表者氏名および役職などの情報をCRMから引用して契約書を作成することもできます。

大量に契約を反復して締結する場合などには、電子契約システムとCRMを連携することで、業務効率化の高い効果が期待できます。

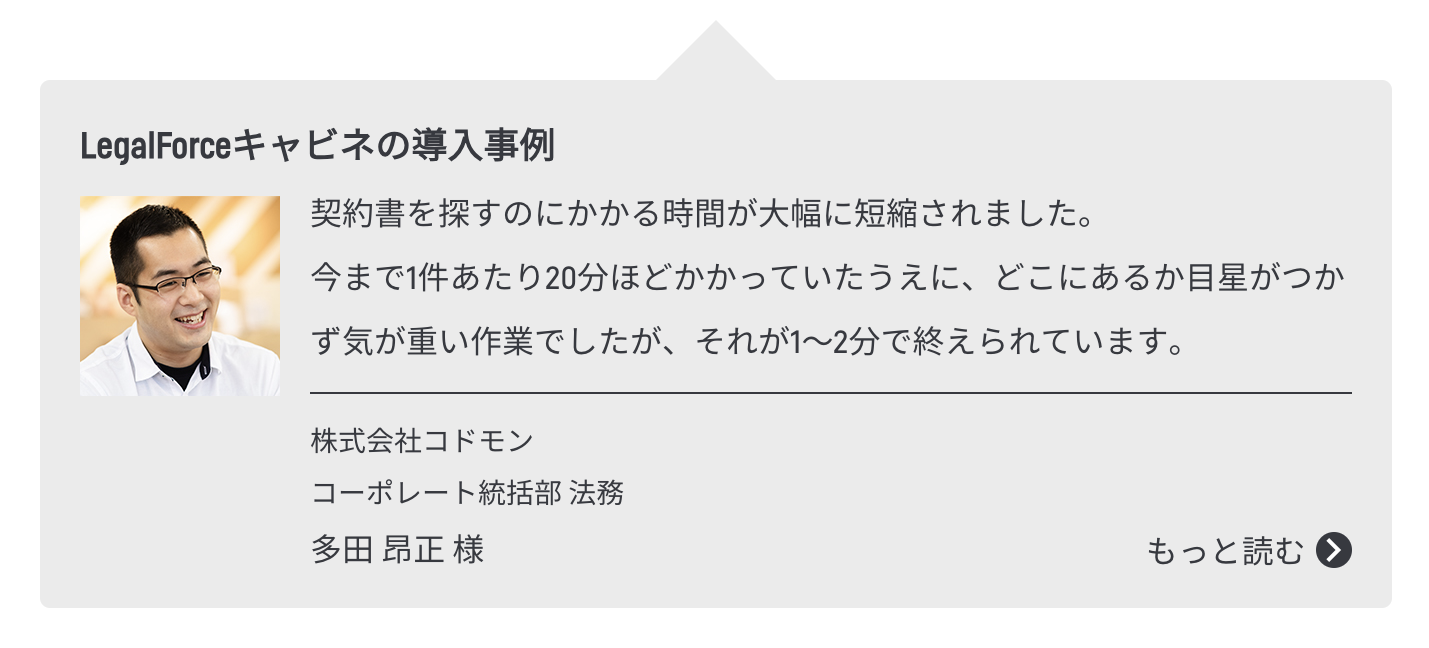

契約書管理システム

契約管理システムとは、締結した契約書を分類して整理し、検索可能なデータベース化や、契約書の保管・管理を行うシステムです。

電子契約システムと契約管理システムが連携すれば、契約書の締結から管理までを一元化することができます。

契約書管理システム「LegalForceキャビネ」は、電子契約システムとの連携が可能な契約管理システムです。締結した電子契約書の更新期限を自動メールで通知するリマインド機能や、契約書の全文検索機能があり、契約書の管理が効率化できます。電子契約システムと合わせて導入することで、契約業務全体の効率化が可能です。

「LegalForceキャビネ」で電子サインで締結した契約書の管理を効率化

電子サインは紙の文書における署名・押印を電子的に行う技術です。電子サインのうち、電子証明書やタイムスタンプによって本人性と非改ざん性を厳密に証明できるタイプを電子署名といいます。

電子サインを導入するメリットとして、契約締結がスピーディになることや、リモートワークでも対応できること、書類の保管スペースを削減できることが挙げられます。

業務に電子サインを導入する際は「電子契約システム」の選定と合わせて、電子サインを使った文書を「管理するシステム」も選定することが重要です。

「LegalForceキャビネ」なら、電子契約書や紙の契約書の管理の効率化につながる、さまざまな機能をご利用いただけます。機能について詳しくは下記資料をご請求ください。

電子契約の活用方法についてさらに詳しく知りたい方は、以下のダウンロード資料もご利用ください。

「電子契約を有効活用して業務改善をしたい」というお悩みをお持ちの方におすすめの資料を無料で配布しています。

「電子契約の導入効果を最大化するポイント」をダウンロードする

<この記事を書いた人>

Nobisiro編集部

AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を提供するLegalOn Technologiesが運営する、法務の可能性を広げるメディア「Nobisiro」編集部。の法務担当者の日々の業務に役立つ情報を発信しています。