電子契約とは?

電子契約とは、電子データの契約書に電子署名をすることで締結する契約のことです。電子契約の場合、契約書は紙ではなくPDFなどの電子データとして作成されます。

電子契約に用いる契約書の作成には、紙の契約書の作成と同様に、Wordなどの一般的な文書作成ソフトを使用します。

電子契約の締結処理では、「電子契約システム」などの専用ツールを用いるのが一般的です。電子契約システムによって、契約書に「電子署名」を施すことにより、締結処理を行います。電子署名は、紙の契約書の「押印」と同様に、契約が締結されたことの証明と、改ざんの防止の目的を持つものです。

電子契約は、紙の契約書を用いる契約と比べていくつかのメリットがあります。次の項で詳しく見ていきましょう。

電子契約のメリット

業務効率アップが図れる

電子契約は、オンライン上で契約のやり取りをおこないます。事務手続きの手間が省け、業務効率化を図れるのがメリットです。

紙の契約書の場合、パソコンで作った契約書をプリントアウトし、押印する作業が発生します。作成した契約書は郵送するか、あるいは担当者が持参しなければならず、先方に届ける労力も必要です。もし契約書に不備があるときには、上記のような作業を繰り返すことになり、さらに労力と時間がかかります。

対する電子契約は、契約書をメールなどで送信し、オンライン上で電子署名をするだけで、契約の締結が可能です。契約書に不備があったときも、作り直した契約書をメールで再度送信するだけなので、紙の契約書のような手間がかかりません。プリントアウトなどの手間も省けるため、業務の効率化を実現できます。

コストの削減が可能

コスト削減に期待できることも、電子契約を導入するメリットです。電子契約を導入することで、紙の契約書でかかっていた費用を減らせる可能性があります。

紙の契約書の場合、契約の種類や契約内容によっては、印紙税を納めなければなりません。そのほかにも、以下のような費用の発生が考えられます。

- 郵送代

- 保管スペースの家賃または場所代

- 紙代

- プリントアウト時のインク代

契約書の枚数が多くなるほど、上記のコストは膨らみます。

一方の電子契約書は、印紙税法で定められた文書に該当しないため、印紙税がかかりません。電子契約を導入することで、印紙税を節約できます。また電子契約では、紙を用いないことから、紙代やインク代が不要です。締結した契約書は、システム上で保存するため、保管スペースの確保も必要ありません。管理にかかるコストも削減できます。

コンプライアンスの強化

電子契約は、コンプライアンスやセキュリティの強化にも有効です。電子契約システムに搭載されたアカウント設定やタイムスタンプを活用できるため、情報漏えいや契約内容の改ざんなどのリスクを減らせます。

紙の契約書には、契約内容の改ざんや持ち出しのリスクが伴います。一般的に契約書は鍵付きの倉庫やキャビンに保管されますが、進行中の契約書は担当者が管理することも想定され、持ち出しを完全に防ぐのは困難です。もし従業員が契約書を外部へ持ち出した場合、社内の機密情報や契約内容が社外へ流失する恐れがあります。

また紙の契約書を破棄する際は、復元不能な(粉砕タイプ)のシュレッダーにかけるなど、情報漏えいを防止するための対策が必要です。

電子契約システムでは、進行中から締結済みのものまで、契約書を一括管理できます。電子契約システムには、電子署名やアカウント設定など、情報漏えいや不正を防止する機能が搭載されているため、容易に持ち出しや改ざんはできません。コンプライアンスやセキュリティの強化を図れます。

場所を問わずどこでも契約書の締結が可能

契約の締結に場所を問わないことも、電子契約のメリットです。インターネットが使える環境であれば、外出先でも契約を結べます。

紙の契約書の場合、契約書を作成する際には、情報漏えいの観点などから会社に出社する必要があります。仮にフォーマットの作成はほかの場所でおこなったとしても、出力や押印は会社でしたほうが望ましく、どうしても一度は出社しなければならないでしょう。

電子契約を導入すれば、すべての工程をオンライン上で完結できるため、必ずしも会社に出社する必要がありません。出張先や営業先からでも、契約を締結できます。

電子契約のデメリット

電子契約にはメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。

- 取引先への説明が必要

- 従業員へ説明し、理解を得る必要がある

- 担当者が慣れるまでに時間がかかる

- 使いにくいシステムを導入すると業務効率化につながらない

- サイバー攻撃のリスクがある

電子契約システムを導入するときは、取引先と社内への説明が必要です。契約書を電子化すれば業務効率化を図れますが、取引先の担当者や自社の担当者が慣れるまでには、時間がかかることもあります。できる限り円滑に業務を進めるには、自社とクライアント双方にとって、使いやすいシステムの導入が理想的です。

また電子契約システムは、インターネット環境で使用するため、サイバー攻撃のリスクがあります。セキュリティの強いシステムを選ぶことに加え、社内の環境を見直し、セキュリティの強化をはかりましょう。

電子契約を導入するために必要な準備

電子契約を導入するには、さまざまな準備が必要です。主に以下の3つの点について、検討・準備する必要があります。

- 電子契約システムの選定

- 電子契約書の保管方法の整備

- 取引先から電子契約についての了承を得る

それぞれ詳しく見ていきましょう。

電子契約システムの選定

まずは導入する「電子契約システム」の選定が必要です。

電子契約システムを選ぶ際は「使いたい機能があるか」を確認しましょう。例えば契約書ごとに「承認待ち」「締結済み」などのステータスを管理できるか、自社の使用しているCRM・SFAなど既存のシステムと連携できるかなどを確認します。セキュリティ対策は十分か、事業者としての信頼性はあるかについても比較しましょう。

電子契約システムの使い方について、特に契約締結のフローを確認し、自社の既存のフローにマッチしているか確認することも重要です。既存の契約書チェック・承認のフローをそのまま電子契約でも使えるのか、それともフローを大きく変更する必要があるのかをよく確認しましょう。

電子契約書の保管方法の整備

電子契約書をどのように保管するかも検討しておきましょう。

紙の契約書とは違い、電子契約書に物理的な保管場所は不要ですが、「検索・閲覧」をしやすい状態をどのように実現するかがポイントです。

電子契約書の「検索・閲覧」を効率化する一つの方法は、契約書の管理に特化したITシステムを導入することです。

取引先から電子契約についての了承を得る

電子契約を利用してもよいか、取引先などに確認が必要な場合もあります。

社内規則によって紙での契約書のみを受け付けることが定められているなど、取引先の事情によっては電子契約の利用が難しい場合もあります。

自社の取引先の中に、電子契約が利用できる企業と利用できない企業が混在している場合、紙の契約書と電子契約を併用することになるでしょう。その場合、両方をいかに効率的に保管するかを検討する必要があります。

電子契約システムの導入フロー

電子契約システムの導入は、適切な順番で進めていくことが重要です。以下のフローに沿って進めていくことで、電子契約システムをスムーズに導入できます。

- 現状把握と業務フローの検討

- 電子契約システムの導入

- 担当者の教育・サポート体制の整備

各ステップについて、以下に詳しく解説します。

1. 現状把握と業務フローの検討

電子契約システムを導入するにあたり、契約書締結フローの現状を把握する必要があります。

まずは自社の扱う契約書の種類を把握することで、「どの契約書なら電子契約を締結することができるか」という点を確認できます。契約書の種類によっては電子契約を締結することができない場合があるためご注意ください。

また、現在どのようなフローで契約業務を行っているか把握することも重要です。業務フローを確認することで、導入する電子契約システムを選ぶ際に、「自社のフローにマッチするか」「フローの調整が必要か」という観点での比較検討がしやすくなります。

2. 電子契約システムの導入

次に、選定した電子契約システムの利用申込やアカウント設定などをして、実際に導入する段階です。

電子契約システムの多くはクラウドシステムとして提供されるため、基本的に社内のPCなどに専用のソフトウェアなどをインストールする必要はありません。

電子契約システムのURLにアクセスしてアカウントを作成し、署名や印影の登録、ユーザーごとの権限設定などを行います。ユーザーごとの権限設定とは、契約書の締結(署名)の処理ができる「署名者」や、設定の変更ができる「管理者」など、特定の権限を持つユーザーを誰にするかを設定することです。

必要な設定が終わったら、本格的に電子契約の運用をスタートする前に、問題なく使用できるかテストしておくことも重要です。担当者が問題なく操作できるか、使いにくい部分はないかなど、実際に使ってみて確認しましょう。

3. 担当者の教育・サポート体制の整備

電子契約による契約業務を適切に運用するには、担当者の教育とサポート体制の整備も必要です。

導入した電子契約システムを担当者が適切に操作できるよう、マニュアルを整備・配布し、基本操作が確認できるようにしておきます。必要に応じて操作方法の研修を実施し、うまく操作できない担当者がいないようにすることが重要です。

さらに、操作方法について分からないことが発生した際に利用できるサポート窓口も設置し、いつでも利用できるよう周知しておきましょう。

電子契約のやり方・締結までの流れ

電子契約の締結手順は、利用する電子署名の種類によって異なります。主な電子署名の種類は、以下の2つです。

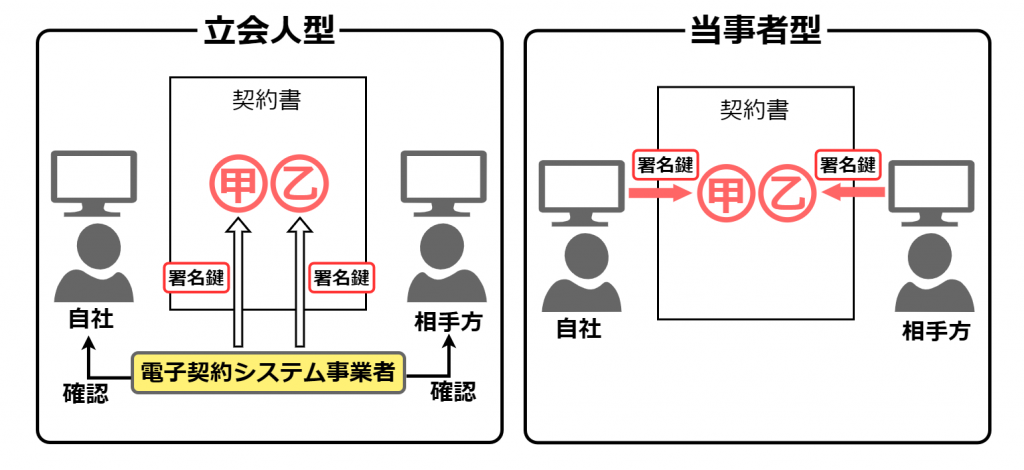

- 立会人型

- 当事者型

「立会人型」は、電子契約システムの運営者が署名者の身元確認をメールアドレス等により行います。一方の「当事者型」は、当事者本人が認証サービスを提供している事業者に身元確認書類を提出し、電子証明書を発行してもらうことによって本人性を担保してもらう、という方法で身元確認が行われます。

いずれの電子署名でも締結の基本的な流れは共通ですが、異なる部分もあります。それぞれの詳しい手順について、以下より詳しく見ていきましょう。

契約書のアップロード・送信

まず契約書を作成する側が、契約書PDFを電子契約システム上にアップロードします。

「立会人型」の場合、システム上から契約書を相手方にメールで送信します。相手方が同じ電子契約システムのアカウントを作成している必要はなく、相手のメールアドレスさえあれば送信可能です。

「当事者型」の場合、メールではなく電子契約システム上で相手方に契約書の承認(署名)依頼を送信します。そのため、相手も同じ電子契約システムを使っている必要があります。

いずれの場合も、相手方にメールや署名の依頼を送信した段階で、電子署名と「タイムスタンプ」が施されます。「タイムスタンプ」とは、ある時刻に書類が存在し、それ以降改ざんされていないことを証明する技術で、契約書の真実性を証明する役割があります。

契約書の受信・承認

次に契約書を受信した側が承認処理をします。

「立会人型」の場合は、通常のメールソフトから送られてきた契約書のメールを開き、メール内にあるリンクから承認処理へ進みます。

「当事者型」の場合は、電子契約システム上でそのまま承認処理が可能です。

いずれの場合も、契約書の承認をした段階で受信側の電子署名とタイムスタンプ付与が行われ、契約書が締結されます。

電子契約システムの選定ポイント

電子契約システムを選ぶときは、以下にある5つのポイントをおさえておきましょう。

- 電子帳簿保存法に対応しているか

- セキュリティ対策は整っているか

- 使いやすさに優れているか

- 自社に必要な機能はそろっているか

- 導入コストや料金形態は見合っているか

電子帳簿保存法に対応しているか

電子帳簿保存法とは、税法で保存が義務付けられた帳簿・書類を電子データで保存するための規定を定めた法律です。この法律は電子化を促進し、企業の生産性の向上を図ることを目的としており、1998年に施行されました。

ただ電子帳簿保存法は2022年に改正法が施行されたため、これから電子契約システムを導入するのであれば、改正法に対応したものがおすすめです。改正法に対応していないシステムを導入すると、別途に帳簿の管理が必要となり、労力とコストがかかってしまいます。

なお、改正法では、以下のような書類を電子データで受け取った場合、「その電子データを保存しなければならない」という規定が盛り込まれました。

- 注文書

- 契約書

- 送り状

- 領収書

- 見積書

- 請求書

電子帳簿保存法はこれまで、定期的に改正が実施されています。要件を満たしていないと法令に抵触する可能性があるため、法改正についてはこまめにチェックしておきましょう。

セキュリティ対策は整っているか

契約書に記されている内容は、機密性の高い情報です。契約内容が漏えいしてしまうと、企業の信用性が低下する可能性があります。訴訟に発展するリスクもあるので、電子契約システムは、セキュリティ対策が充実したものを選びましょう。

たとえばアクセス制限ができるシステムであれば、制限を与えられた者以外はアクセスできません。併せてシステムへのログイン時に多数の認証が必要なものを選ぶと、なりすましの防止に効果的です。またタイムスタンプ機能があれば、契約内容の改ざん防止に役立ちます。

気になる電子契約システムを見つけたときは、セキュリティ対策が充実しているか必ずチェックしましょう。

使いやすさに優れているか

電子契約システムは、使いやすいものを導入するのがポイントです。取引先・社内における担当者の負担を減らせるため、より業務効率化につながります。

電子契約システムは、業務効率化がメリットの一つです。どれだけ高機能なシステムを導入しても、使いにくければ、業務をスムーズに進められません。操作があまりにも難しいと、現場での定着は難しいでしょう。

導入した電子契約システムを定着させるには、担当者の意見を取り入れながら、適したものを選ぶことが大事です。無料トライアルなどが提供されている場合には、試験的に利用してみるとよいでしょう。

自社に必要な機能はそろっているか

電子契約システムに搭載される機能は、製品ごとに異なります。円滑に契約業務を進めるためには、自社が求める機能がそろったシステムの導入が必要です。

多機能なシステムを導入しても、自社に必要な機能がなければ、スムーズに業務を進められません。追加でほかのシステムを併用するとなると、無駄なコストが発生してしまいます。

たとえばこれまで紙の契約書をメインとしていた場合、「書類のインポート機能」があると便利です。保管している契約書をシステムに取り込み、オンライン上で一元管理できるので、業務の効率化を図れます。保管場所の確保が必要なくなるため、企業によってはコスト削減にもつながるでしょう。

なお、必要とする機能は、企業によって異なります。導入後のトラブルを避けるためにも、あらかじめ社内で必要な機能を洗い出しておきましょう。

導入コストや料金形態は見合っているか

電子契約システムは、長期的に利用するものです。導入費用やランニングコストが膨らんでしまうと、費用対効果が合わなくなってしまいます。

電子契約システムは業務効率化を促進し、人件費や業務コストの削減に期待できるサービスです。あまりにも高額なシステムを導入すると、かえってコストの増加になりかねません。導入する効果が薄れてしまうため、全体的なバランスを考え、費用対効果の合ったものを選びましょう。

電子契約の導入にあたっての注意点

電子契約の導入にあたり、把握しておくべき注意点があります。以下に挙げる2つのポイントは特に重要です。

- 契約書の種類によっては電子契約を利用できない

- 検索機能を確保する必要がある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

契約書の種類によっては電子契約を利用できない

電子契約は「あらゆる種類の契約」で利用できるわけではないことに注意が必要です。契約の種類によっては紙の契約書を作成する必要があります。

例えば、以下のような契約書については、紙の書面を作成しなければなりません。

- 公正証書を締結時に必要とする契約書(借地借家法第23条第3項、事業用定期賃貸借契約書など)

- 下請法3条書面・雇用契約における労働条件通知書等で、電子契約を利用することに関する相手方の承諾がとれない場合(下請法第3条第1項、労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則 第5条第4項本文)

- 旅行業者の旅行者・取引先に対する契約書面の交付で、電子契約を利用することに関する相手方の承諾がとれない場合(旅行業法第12条の5第1項及び第3項)

つまり自社の扱う契約の種類によっては、契約業務を完全にペーパーレス化できない場合もあるということです。その場合、紙による契約書の作成・保管の業務を、電子契約による業務と並行して運用する必要があります。

検索機能を確保する必要がある

電子契約書は、電子帳簿保存法に沿った方法で保存することで、税法上の証憑として利用できます。ただし、電子帳簿保存法には、保存のための要件があるため、検索できる状態で保存しなければなりません。

電子帳簿保存法では、電子データを保存する場合の要件として、「真実性」と「可視性」の2つを確保することが挙げられています。

「真実性」については、電子署名とタイムスタンプの付与によって、要件を満たすことができます。そして「可視性」の要件を満たすには、タイトルや取引先名などの条件を指定して「検索」できる状態で、契約書を保存する必要があります。電子契約書の保存要件について、詳しくは下記のページをご確認ください。

電子契約書を効率的に管理するならLegalForceキャビネ

電子契約書を効率的に管理するには、「契約書管理システム」の導入がおすすめです。契約書管理システムとは、電子契約書を含む契約書の管理に特化したITシステムです。

AI技術を駆使した契約書管理システム「LegalForceキャビネ」は、電子契約システムと連携でき、電子契約システムで締結した契約書を保存・管理できます。

紙の契約書も、スキャナでPDF化してシステム上にアップロードすれば、電子契約書と同様にLegalForceキャビネ上で管理することが可能です。紙の契約書と電子契約書が混在している場合でも、LegalForceキャビネを導入することで契約書を一つのシステム上にまとめて一元管理できます。

LegalForceキャビネには、AI技術を使った管理台帳の自動作成など、他にもいくつかの便利機能があります。機能の詳細は、下記ボタンより資料をダウンロードのうえご確認ください。

電子契約の導入方法についてさらに詳しく知りたい方は、以下のダウンロード資料もご利用ください。

「電子契約を導入したいが方法がわからない」というお悩みをお持ちの方におすすめの資料を無料で配布しています。

「電子契約の導入効果を最大化するポイント」をダウンロードする

<この記事を書いた人>

Nobisiro編集部

AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を提供するLegalOn Technologiesが運営する、法務の可能性を広げるメディア「Nobisiro」編集部。の法務担当者の日々の業務に役立つ情報を発信しています。