労働者派遣契約とは

労働者派遣に関わりの深い労働者派遣法は、定期的に改正がおこなわれます。法改正がおこなわれた場合、契約書も法律に沿ったものに変更しなければなりません。まずは、労働者派遣契約の基本についておさらいしておきましょう。

労働者派遣契約とは、派遣会社が雇用する従業員を派遣先の企業で、労働させるための契約です。派遣会社(派遣元)と派遣先企業(派遣先)の2社間で、契約を結びます。

派遣先の企業は、労働者に対する指揮命令権を有していますが、あくまで雇用しているのは派遣会社です。給与の支払いや保険の加入、入退社手続きなどは派遣会社でおこないます。

派遣労働の種類

派遣労働は、大きく「登録型派遣」と「常用型派遣」の2種類に分けられます。

登録型派遣

登録型派遣とは、就業中のみ雇用関係が成り立つタイプです。派遣先で働いている期間に限り、派遣元である派遣会社に雇用されます。

登録型派遣は、求職者が派遣会社に登録するのが基本です。派遣会社は登録された情報をもとにマッチングをおこない、登録した求職者へ派遣先の案内と仕事内容を紹介します。求職者の合意が得られれば、派遣の受け入れ開始です。派遣開始日から派遣期間満了または、個別契約で定められた派遣期間まで、派遣会社と労働者の間で雇用関係が成立します。

派遣期間が経過すると、雇用関係は終了です。同じ派遣会社であっても、つぎに派遣されるときは、あらためて雇用契約を結びます。

常用型派遣

常用型派遣は、派遣会社が常用する労働者を派遣するタイプです。派遣労働者は、派遣会社の社員として常用的に雇用されており、この社員をクライアント企業へ派遣します。

常用型派遣は派遣期間にかかわらず、雇用関係が成立しているのが特徴です。派遣会社と労働者は継続した雇用契約を結ぶため、派遣期間が経過しても雇用関係は終了しません。派遣先が見つからないときであっても、雇用関係が成り立っているため、常に一定の給与が支払われます。

なお、常用型派遣は、専門性の高い職種でよく利用されるタイプです。研究機関・情報技術をはじめ、高いスキルと豊富な経験が求められる業種でよく利用されます。

派遣会社と派遣労働者の雇用契約は「有期」と「無期」の2タイプ

労働者派遣契約において、派遣労働の種類とともにおさえておきたいのが、派遣労働者の雇用契約のタイプです。雇用契約のタイプは、のちほど解説する派遣期間にも影響を与えます。

まずは、派遣会社と無期の雇用契約を結んでいる「無期雇用契約」です。「常用型派遣」で活用されることが多く、派遣法における派遣労働者ごとの派遣期間制限が適用されません。3年を超える派遣が可能なため、安定した稼働が期待できます。一方で、料金が高めに設定されている傾向にあることがデメリットです。

対して、派遣会社と勇気の雇用契約を結んでいる場合は、「有期雇用契約に該当します。登録型派遣はよく活用される雇用契約タイプで、派遣先が決まったときに契約を締結するのが一般的です。いわゆる「3年ルール」の適用を受けるため、3年間が派遣期間の上限となりますが、期間が限定される業務などに適しています。

業務委託契約との違い

労働者派遣と業務委託は、主に以下の点で異なります。

- 指揮命令権の有無

- 支払いの対象

労働者派遣では、派遣先企業が指揮命令権をもっています。業務委託は「委託者」と「受託者」の契約によっておこなわれますが、委託者は指揮命令権を有していません。業務の進め方や休日などは、受託者が自由に決められます。

また、労働者派遣における報酬の対象は、派遣労働者の作業時間です。対して業務委託では作業時間だけでなく、成果物を対象とすることがあり、成果を出してはじめて報酬が発生するケースがあります。

関連記事

業務委託契約とは? 雇用契約や請負契約との違い・メリット・定めるべき事項などを解説

業務委託契約とは? 雇用契約や請負契約との違い・メリット・定めるべき事項などを解説正社員・アルバイトと派遣労働者の違い

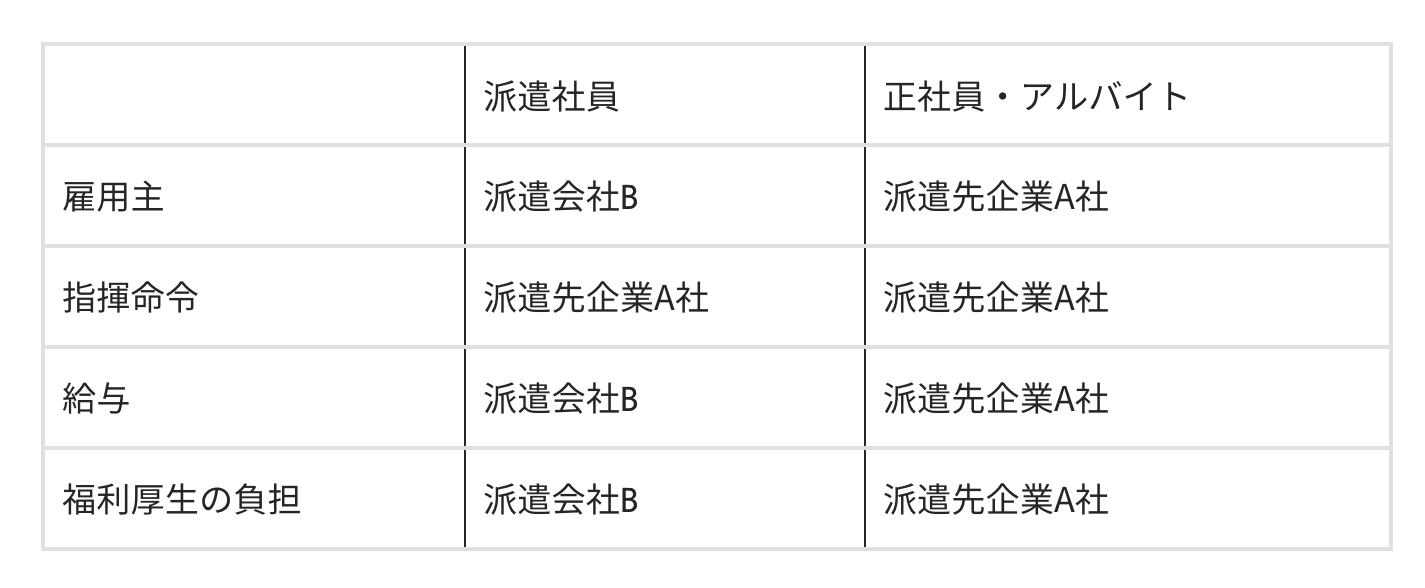

自社雇用の正社員と派遣社員の扱いがよく分からないという方もいるはずです。しかし、自社雇用の社員と派遣社員では、概要が大きく異なります。以下は「派遣先企業A社」と「派遣会社B」を例とした場合の、正社員やアルバイト・派遣社員の特徴をまとめたものです。

派遣社員は、あくまでも派遣会社の社員です。派遣会社と雇用契約を結ぶため、給与の支払いや福利厚生の負担は、派遣会社が担います。ただし、業務の都合上、指揮命令権は派遣先企業にも与えられており、派遣先の企業の役職者が指示を出せるようになっています。

SES(システム・エンジニアリング・サービス)との違い

SES(システム・エンジニアリング・サービス)は、システム開発でよく活用される契約形態です。契約は「委託契約」であり、派遣契約とは指揮命令権などが異なります。

SES(システム・エンジニアリング・サービス)契約の場合、クライアント企業が外注した業務を遂行するという考え方が基本です。受注したシステム開発会社のエンジニアが、クライアント企業に常駐することもありますが、人材を派遣しているわけではありません。指揮命令権は、エンジニアを雇用するシステム開発会社がもっています。

そのため、常駐するエンジニアにクライアント企業が指揮命令をしてしまうと、派遣法に抵触する可能性があります。なお、SES(システム・エンジニアリング・サービス)契約の報酬は、請け負う工数によって変動するのが一般的です。

派遣期間にはルールがある

労働者派遣契約は、期間制限についてのルールを設けていることが特徴です。期間制限ルールには、「事業所単位」と「派遣労働者ごと」の2種類が存在しています。期間が満了するつぎの日を「抵触日」といい、抵触日からの派遣はできません。以下で詳しくみていきまょう。

事業所単位における派遣期間のルール

派遣先の事業所が派遣を利用できる期間は、「新たな派遣労働者を受け入れてから3年間」です。たとえ別の派遣会社の派遣労働者であったとしても、期間制限を迎えた派遣先は、派遣労働者の受け入れができなくなります。

引き続き派遣労働者を受け入れたい場合には、「派遣先の事業所における過半数労働組合への意見聴取」、または「クーリング期間を設ける」のいずれかの措置が必要です。

「派遣先の事業所における過半数労働組合への意見聴取」をおこなうときは、抵触日の1か月前までに意見聴取をおこなわなければなりません。一方で「クーリング期間を設ける」場合は、3ヵ月と1日以上の期間を開けることで、再び派遣労働者の受け入れが可能となります。

ただし、派遣先企業が派遣期間延長の手続きを回避することを目的に、クーリング期間を設ける行為は、法律の趣旨に反するとみなされます。

派遣労働者ごとの派遣期間のルール

派遣労働者は、派遣先の同一の組織で3年以上働くことはできません。同一の組織とは、「部署」や「課」などのことです。抵触日を迎えた派遣労働者を引き続き同じ事業所で受け入れる場合は、3ヵ月と1日以上のクーリング期間を設けるか、または別の組織で受け入れる必要があります。

クーリング期間を設ける場合には、再び同じ組織での受け入れが可能です。ただし、派遣労働者本人が希望していないにもかかわらず、クーリング期間を設けて同じ組織で労働させるような行為は、キャリアアップの観点からも望ましくないとされています。

また別の組織で受け入れる場合は、部署や課などの組織を変えなければなりません。

派遣労働者が3年を迎えた場合

総務課 会計係 当該派遣労働者の派遣→NG

庶務係 当該派遣労働者の派遣→NG

営業課 当該派遣労働者の派遣→OK

(参照:厚生労働省|派遣で働く皆様へ)

上記のように組織を変更すれば、抵触日を迎えた派遣労働者の受け入れができます。

労働者派遣で結ぶ契約は2種類ある

労働者派遣では、「基本契約」と「個別契約」の2つを締結するのが一般的です。基本契約で契約の大まかな枠組みを定め、個別契約では派遣時の具体的な取り決めを規定します。

労働者派遣契約の場合、労働者派遣法第26条に契約締結のルールが規定されており、遵守した契約でなければ労働者の派遣は認められません。契約書も、法律に沿ったものを作成する必要があります。

基本契約

基本契約とは、継続的に取引が行われる際、すべての取引に共通する事項を定める契約です。労働者派遣の場合には、基本的な派遣料金や派遣元と派遣先に生じる義務、禁止事項・損害賠償などの取り決めをおこないます。

基本契約については、労働者派遣法で締結が義務付けられているわけではありません。しかし、リスク管理や便宜上の観点より、労働者派遣契約をおこなう際によく締結されています。

個別契約

個別契約は、取引ごとに締結される契約です。労働者派遣契約の場合には、業務内容・派遣日・就業時間・休憩など、基本契約よりも詳細な内容を取り決めます。

個別契約は労働者派遣法26条にて、締結・保管が義務付けられており、法律でされた内容を盛り込まなければなりません。派遣先は個別契約の内容に従って、指揮命令をおこなう必要があります。

労働者派遣基本契約書に定めるべき事項

労働者派遣基本契約書に定めるべき主な事項は、以下のとおりです。

- 契約の目的

- 派遣料金に関する事項

- 個別契約に関する事項

- 派遣元責任者・派遣先責任者に関する事項

- 指揮命令者に関する事項

- 派遣元事業主の遵守事項

- 安全・衛生に関する事項

- 苦情処理に関する事項

- 契約の解除に関する事項

- その他一般条項(個人情報保護、秘密保持義務、有効期間、損害賠償、合意管轄など)

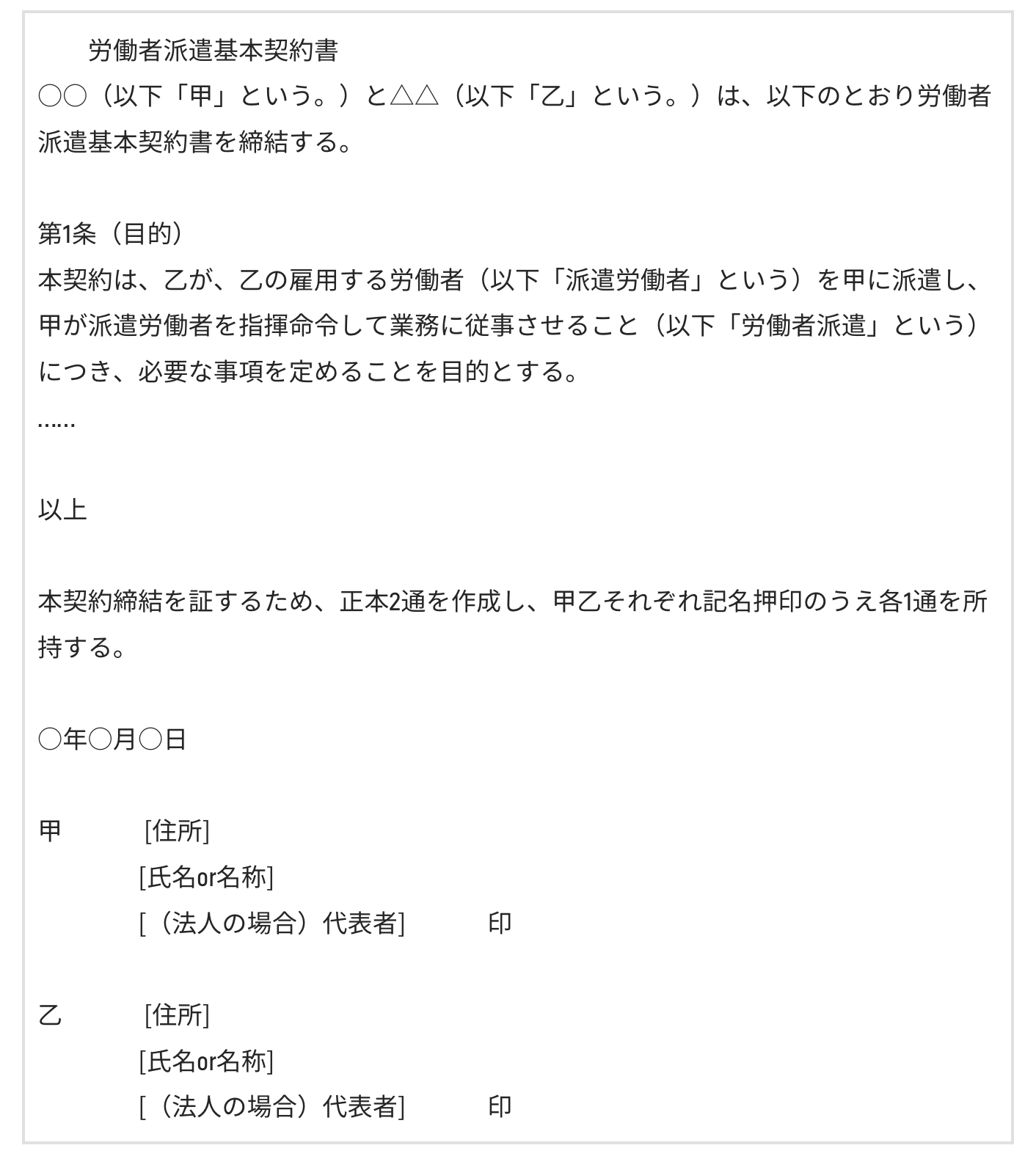

契約の目的

労働者派遣基本契約書の冒頭では、契約の目的が労働者派遣の実施にあることを明記しましょう。

(例)

第○条(目的)

本契約は、乙が、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という)を甲に派遣し、甲が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させること(以下「労働者派遣」という)につき、必要な事項を定めることを目的とする。

派遣料金に関する事項

派遣料金については、業務内容などに応じた計算方法を定めます。具体的な計算方法については、基本契約書の外で合意するケースも多いです。

(例)

第○条(派遣料金)

甲は、労働者派遣の対価として、乙に対し、甲乙間で別途合意する方法によって計算した額の派遣料金を支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

個別契約に関する事項

基本契約と個別契約の関係性を明確化するため、労働者派遣基本契約書において以下の事項を定めましょう。

- 個別契約の締結方法

- 個別契約に規定すべき内容

- すべての個別契約に基本契約が適用される旨

- 基本契約と個別契約のどちらが優先するか

(例)

第○条(個別契約)

1. 甲および乙は、労働者派遣を実施する都度、以下の事項を定めた個別契約(以下「個別契約」という)を締結する。

(1)派遣労働者が従事すべき業務の内容

(2)派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称および所在地その他派遣就業の場所ならびに組織単位

(3)労働者派遣の期間および派遣就業をする日

(4)派遣就業の開始および終了の時刻ならびに休憩時間

(5)派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

(6)派遣就業の時間を延長できる日および時間数

(7)派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における、当該便宜供与の内容および方法

(8)……

2. 本契約に定める事項は、個別契約にも適用されるものとする。ただし、本契約の規定と個別契約の規定が矛盾抵触する場合は、個別契約の規定が優先する。

派遣元責任者・派遣先責任者に関する事項

労働者派遣に関して、派遣元と派遣先は、それぞれ派遣元責任者・派遣先責任者を選任することが義務付けられています(法36条、41条)。労働者派遣基本契約書でも、各責任者に関する事項を定めておきましょう。

第○条(派遣元責任者・派遣先責任者)

1. 乙は、自己の雇用する労働者の中から、事業場ごとに派遣元責任者を選任し、派遣元責任者をして、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じさせるものとする。

2.甲は、自己の雇用する労働者の中から、事業場ごとに派遣先責任者を選任し、派遣元責任者をして、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じさせるものとする。

指揮命令者に関する事項

派遣先における指揮命令者に関しては、労働者派遣基本契約書において以下の事項を定めましょう。

- 派遣先が指揮命令者を選任すること

- 個別契約の規定を遵守して派遣労働者を指揮命令すること

- 派遣労働者を契約外の業務に従事させないこと

- 派遣労働者に対する周知指導

など

(例)

第○条(指揮命令者)

甲は、自己の雇用する労働者の中から、就業場所ごとに指揮命令者を選任し、以下の事項を遵守させるものとする。

(1)業務の処理について派遣労働者を指揮命令するに当たり、個別契約の規定を遵守すること。

(2)派遣労働者を契約外の業務に従事させないこと。

(3)派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるように、業務処理の方法その他の必要な事項を周知および指導すること。

派遣元事業主の遵守事項

労働者派遣に関する派遣元の遵守事項として、以下の内容を定めておきましょう。

- 適正な労働者の派遣

- 代替要員の確保

など

(例)

第○条(派遣元事業主の遵守事項)

1. 乙は甲に対して、本契約の目的を達するために必要な能力、技術、知識、資格、技能、経験等(以下「能力等」という)を有する適正な労働者を派遣しなければならない。

2. 甲は、派遣労働者が前項の目的を達するために必要な能力等を欠いていると合理的に認めたとき、または派遣労働者の病気、事故その他の事由により欠員が生じるおそれがあるときは、乙に対して代替要員の派遣を求めることができ、乙は実務上合理的な範囲で速やかにこれに応じるものとする。

安全・衛生に関する事項

安全・衛生に関する事項として、派遣元・派遣先の各責務を労働者派遣基本契約書に定めておきましょう。

(例)

第○条(安全・衛生)

1. 甲および乙は、互いに労働安全衛生法等の法令を遵守し、派遣労働者の安全および衛生の確保に努めるものとする。

2. 乙は、甲に対して派遣する派遣労働者を雇用する際、当該派遣労働者に対して、労働安全衛生法に定める安全衛生教育を行わなければならない。

3. 乙は、甲に対して派遣する派遣労働者を雇用する際、必要に応じて健康診断を実施した上で、派遣就業に適した健康状態の派遣労働者を甲に派遣しなければならない。

苦情処理に関する事項

派遣労働者から苦情の申出があった際には、互いに協力して解決すべき旨を定めます。

(例)

第○条(苦情処理)

1. 甲および乙は、派遣労働者から苦情の申出があった場合には、互いに協力して当該苦情の処理を行うものとする。

2. 前項により苦情を処理した場合、甲および乙は、その結果を派遣労働者に通知するものとする。

契約の解除に関する事項

労働者派遣基本契約書の解除については、以下の事項を定めましょう。

- 解除要件

- 解除の手続き

- 解除時に講ずる派遣労働者の雇用安定措置

なお派遣先は、派遣労働者の国籍・信条・性別・社会的身分や、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたことなどを理由として、労働者派遣契約を解除することはできません(法27条)。

(例)

第○条(契約の解除)

1. 甲または乙は、相手方が正当な理由なく本契約、個別契約または労働者派遣法その他の法令に違反した場合には、当該違反の是正を催告した上で、相当な期間内に是正がなされなければ、本契約を解除することができる。

2. 前項にかかわらず、甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、催告を要せずして本契約を解除することができる。

(1)手形交換所の取引停止処分があったとき。

(2)公租公課の滞納処分があったとき。

(3)……

その他一般条項

労働者派遣基本契約書には上記のほか、以下の一般条項を定めるケースが多いです。

- 個人情報保護

- 秘密保持義務

- 有効期間

- 損害賠償

- 合意管轄

など

労働者派遣の個別契約に定めるべき事項

労働者派遣の個別契約には、法26条1項・規則22条で規定が義務付けられる事項のうち、労働者派遣基本契約書には定めがない個別の派遣条件を定めます。

具体的には、以下の事項を個別契約で定めましょう。

- 派遣労働者が従事すべき業務の内容

- 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称および所在地その他派遣就業の場所ならびに組織単位

- 労働者派遣の期間および派遣就業をする日

- 派遣就業の開始および終了の時刻ならびに休憩時間

- 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

- 派遣就業の時間を延長できる日および時間数

- 派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における、当該便宜供与の内容および方法

労働者派遣契約を締結する流れ

基本契約の締結

まずは基本契約を締結します。基本契約は、派遣元と派遣先間で、労働者派遣契約における基本的な認識を共有するのが主な目的です。認識にズレが生じてしまうと、のちにトラブルに発展する恐れがあるため、双方で協議を重ねてしっかりとすり合わせしましょう。

事業所抵触日の通知

労働者派遣契約の場合、労働者を派遣する前に事業所の抵触日を通知する必要があります(労働者派遣法26条4項)。抵触日の通知は、派遣元である派遣会社が「事業所抵触日通知書」でおこないます。

なお、抵触日は派遣期間が満了した翌日です。2022月1月1日から派遣を受け入れた場合、2025年12月31日が派遣期間満了の日となり、2026年1月1日が抵触日となります。

個別契約の締結

抵触日の通知が済んだあとは、個別契約を締結します。個別契約は、労働者の権利を守ることが目的です。詳細な内容を定める必要があるため、支店や職種ごとに締結する場合があります。

派遣先管理台帳の作成・保管

派遣労働者を派遣する際には、管理台帳の作成が必要です。管理台帳には「派遣元管理台帳」と「派遣先管理台帳」があり、双方がそれぞれ作成・保管します。

管理台帳は、派遣労働者の労務管理を目的としたものです。派遣労働者ごとに作成する必要があり、派遣労働者から苦情の申し出があったり、派遣労働者に教育訓練をおこなったりした際は、日付と内容を台帳に記載していきます。

管理台帳には保管期間が定められており、派遣元管理台帳・派遣先管理台帳ともに、派遣期間満了の日から3年間の保管が必要です(労働者派遣法第37条、第42条)。

労働者派遣契約を結ぶときのポイント

労働者派遣契約は、複数の関係者が存在することから、契約手続きも煩雑になりがちです。労働者派遣契約を結ぶときは、以下のポイントをおさえておきましょう。

労働者派遣契約に収入印紙は必要ない

労働者派遣契約は、「委任に関する契約書」にあたるため、印紙税の課税対象となりません。労働者基本契約書・労働者個別契約書ともに、収入印紙の貼り付けは不要です。

収入印紙に関する詳しい解説はこちらをチェック

契約書の収入印紙について解説!不要な場合や印紙代の節約法も紹介

電子データでの交付もできる

労働者派遣契約の場合、従来は紙による契約書の作成が必要でした。しかし現在は、2020年に法律が改正されたため、2021年から電子データでの作成が可能になっています。この法改正により、契約に関する業務の効率化が図れるようになりました。

労働者派遣基本契約書のひな形を紹介

労働者派遣基本契約書のひな形を紹介します。実際の契約内容は、労働者派遣に関する取引の実情に応じて決める必要がありますので、本記事で掲げた条文記載例などを参考にしてください。

労働者派遣基本契約書を締結する際の注意点

労働者派遣基本契約書を締結する際には、特に以下の2点にご注意ください。

- 労働者派遣法の必要事項を漏れなく定める

- 自社に不利益な条項を見落とさない

労働者派遣法の必要事項を漏れなく定める

労働者派遣に関する基本契約・個別契約では、両者を合わせて法26条1項・規則22条所定の事項を漏れなく定める必要があります。規定すべき事項に漏れがあると、厚生労働大臣による指導・助言・改善命令・公表等の対象となるので注意が必要です(法48条~49条の2)。

労働者派遣基本契約書を締結する際には、法令上の必要事項が漏れなく定められていることを確認しましょう。

自社に不利益な条項を見落とさない

相手方の義務を極端に軽減する条項や、自社の義務が標準よりも加重される条項などが定められている場合には、見落とさずに修正を求めるべきです。

特に相手方がドラフトを作成した場合には、自社に不利益な条項が含まれている可能性が高いので、注意深くチェックを行いましょう。

知っておきたい派遣契約に関する事項

派遣契約には、さまざまな法律が関係してきます。しかし、法律は定期的に改正されることがあり、派遣先企業と派遣会社は、法律に関する内容をこまめにアップデートしなければなりません。とくにおさえておきたい内容としては、以下のものです。

- 2013年の労働契約法改正に関する事項

- 2015年の派遣法改正に関する事項

- 派遣先企業には雇用の努力義務がある

2013年の労働契約法改正に関する事項

2013年の労働契約では、「無期労働契約への転換・雇止めの法理の法定化・不合理な労働条件の禁止」が柱となりました。この3つは有期労働者を対象としたもので、派遣労働者も対象です。主に有期労働者の就労の安定と、不合理な待遇差の改善を目的としています。

たとえば無期労働契約への転換は、有期労働契約で通算5年を超えて勤務した場合、無期契約へ転換できることを定めたものです。該当する従業員(派遣労働者)から申し出があったときは、雇用主は当該労働者との雇用契約を無期契約に転換しなければなりません。

また、不合理な労働条件の禁止では、正社員とアルバイト・派遣社員で、不合理な労働条件を設定することが禁止されました。同一の業務に従事するのであれば、合理的な理由がない限り、同じ内容にする必要があります。

2015年の派遣法改正に関する事項

2015年の派遣法改正では、主に派遣期間に関する改正がおこなわれました。改正されたのは、以下の2つです。

- 派遣期間ルールがなかった「26業務」の廃止

- 事業所単位での派遣期間の制限を制定(上限3年間)

- 派遣労働者(個人単位)での派遣期間の制限を制定(上限3年間)

遣期間の上限規定は、派遣会社と有期契約を締結した派遣労働者が対象です。無期契約を締結している派遣労働者などに関しては、対象外となります。

派遣先企業には雇用の努力義務がある

派遣法改正では、派遣労働者の正社員転換の推進と、雇用安定措置に関する内容も定められました。派遣先企業は、派遣契約を締結するにあたり、以下の義務を負います。

- 派遣労働者に対する募集情報の提供

- 雇用安定措置に関する対応

「派遣労働者に対する募集情報の提供」は、派遣労働者における正社員として就労の機会を確保するためのものです。派遣先企業にて1年以上継続して受け入れている派遣労働者がいる場合、正社員の募集情報などをその派遣労働者にも周知しなければなりません。

また、「雇用安定措置に関する対応」は、派遣労働者の直接雇用の機会を確保するためのものです。派遣先企業は派遣契約が終了する際、同じ業種で引き続き募集をするのであれば、これまで従事していた派遣労働者をできる限り雇用するように努める必要があります(※派遣元より直接雇用の依頼があった場合)。

派遣契約に関するよくある質問

以下では、派遣契約に関するよくある質問をまとめました。トラブルに発展しがちな内容でもあるため、利用する際は、あらかじめ把握しておきましょう。

- 契約期間中の途中解約はできる?

- 派遣労働者への残業や休日出勤の依頼は可能?

- 企業が派遣契約を利用するメリット・デメリットは?

契約期間中の途中解約はできる?

派遣契約は、契約期間中であっても途中解約ができます。ただし、いきなり途中解約になると、派遣労働者が職を失うことになり、多大な不利益を被ることになりかねません。

派遣労働者を保護する必要があるため、労働者派遣法では派遣先企業が途中解約をする場合、派遣労働者の新たな就労機会の確保に努めることが必要としています(労働者派遣法第29条の2)。

また、もし就労の機会を確保できないときは、派遣会社に対して、少なくとも途中解約で生じた損害の賠償を負うものとしています労働者派遣法第29条の2)。

急な途中解約は、派遣先企業・派遣会社・派遣労働者の当事者すべてにおいて、デメリットが大きいといえるでしょう。途中解約を検討する際は、相当の猶予期間を設けることが大切です。

派遣労働者への残業や休日出勤の依頼は可能?

派遣会社が派遣労働者と労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出していれば可能です。ただし、36協定にも上限が設定されており、届け出をしていても月45時間・年360時間以上の時間外労働は認められません。

また、特別の事情がある場合には、臨時的にそれ以上の時間が認められますが、それでも年720時間、複数月平均80時間以内です。

届け出をしていなかったり、時間を超えるような労働をさせたりした場合、派遣会社には「6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」が科せられる可能性があります(労働基準法第32条、第35条)。

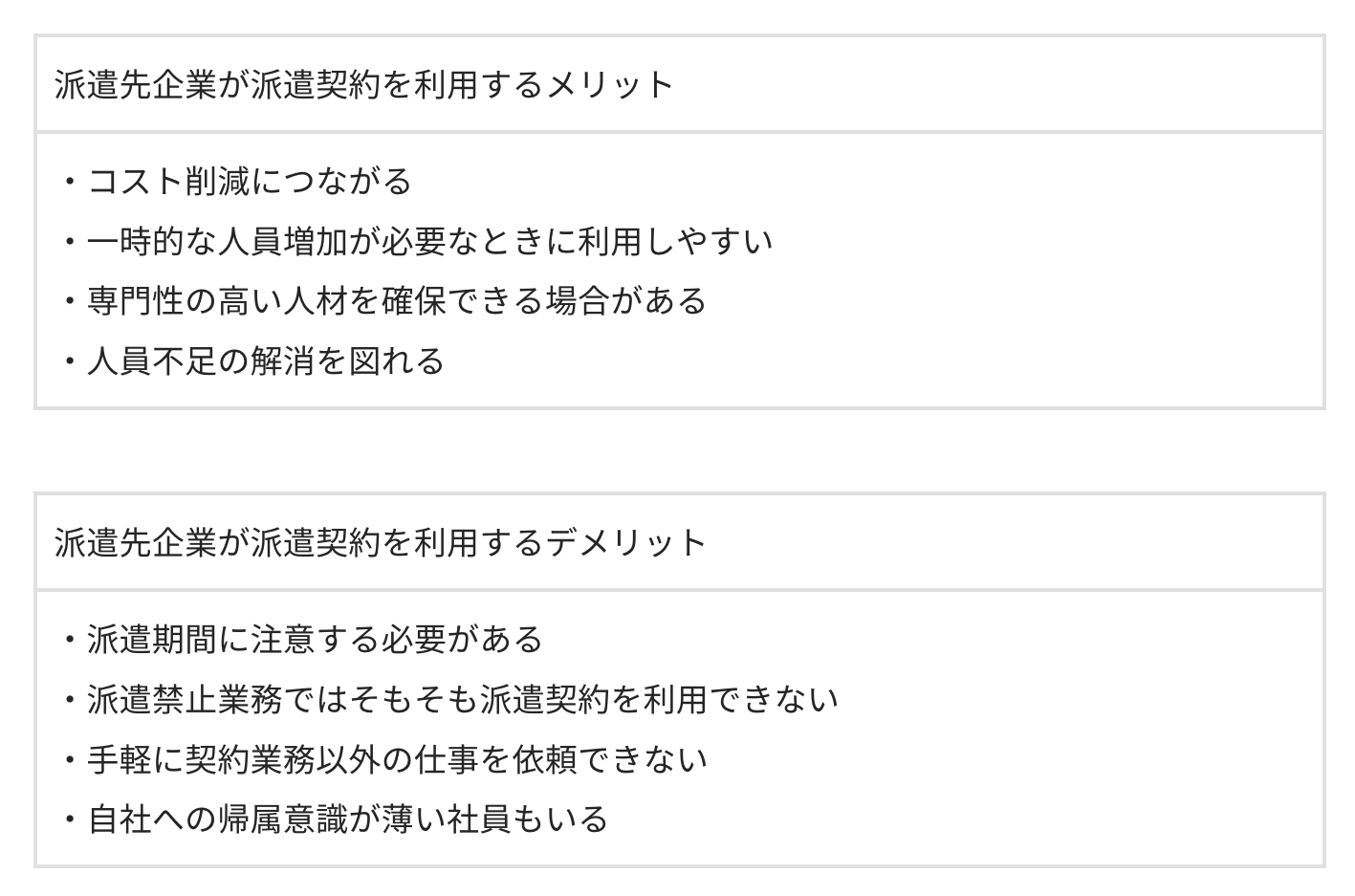

企業が派遣契約を利用するメリット・デメリットは?

派遣先企業が派遣契約を利用するメリット・デメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

労働者派遣は、上記のメリットをはじめ、企業の体制づくりにおいて便利なサービスです。しかし、一定のデメリットも存在することから、きちんとルールを理解したうえで利用しましょう。

法務をシームレスに支援する次世代リーガルテック「LegalOn Cloud」

AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」は、法務業務をシームレスに支援する次世代リーガルテックです。契約審査から締結後の契約管理、法務相談案件の管理、法令リサーチ、法改正対応まで、あらゆる法務業務を最先端のAIを搭載したLegalOn Cloudがカバーします。日々の業務の中で生まれる自社の法務ナレッジ。LegalOn Cloudなら自然に集約、AIが自動で整理し適切なタイミングでレコメンド。ナレッジマネジメントの未来の形を実現します。

【新任~若手法務の方へ】

そもそも契約とは何か、なぜ契約書を作成するのか、正しく答えられますか?

以下の無料資料をダウンロードして、契約の基本を網羅的に理解しましょう。

<この記事を書いた人>

Nobisiro編集部

AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を提供するLegalOn Technologiesが運営する、法務の可能性を広げるメディア「Nobisiro」編集部。の法務担当者の日々の業務に役立つ情報を発信しています。