契約書を製本する目的

「契約書の製本」とは、複数の枚数からなる契約書を一つにまとめ、袋とじなどの方法で体裁を整えることです。製本することは法律上の義務ではありませんが、それでも製本をすることが慣例として定着しています。まずは契約書を製本する「目的」について確認しておきましょう。

契印を押す回数を減らす

製本すると「契印」を押す回数を減らすことができます。

契印とは、契約書が複数枚(2枚以上)ある場合に、それらすべてが一つの契約書であることを明確にするために押印するものです。複数ページにわたる契約書が製本されていない場合、ページとページとの間に双方の当事者でそれぞれ一つずつ契印を押す必要があります。数十枚単位の契約書の場合、契印の押印だけでもかなりの手間がかかってしまうでしょう。

一方、契約書が製本されていれば、裏表紙や袋とじの帯部分にまたがって契印を施すだけで済むため、作業の手間を削減できます。契印の一部が抜けてしまうようなケアレスミスの防止のためにも、製本によって契印の回数を減らすことは重要です。

製本されている契約書の帯部分に契印を押すことで、一つの契約書であるとみなされ、すり替えなどの改ざん・偽装を防ぐことができます。

改ざん・偽造を防止する

改ざんや偽造がしにくい形式で契約書を作成するためにも製本は重要です。契印が押印された製本済みの契約書の場合、破損せずにページを抜き取ることは非常に難しくなります。

ページの一部を抜き取って他の文言に差し替えるなどの改ざんや、署名欄を差し替えるなどの偽造を防ぎ、契約書の信頼性を高めることができます。

契約書を製本する方法

契約書の製本方法はホチキスで契約書を留めて、紙の帯や製本テープを貼り付ける方法が一般的です。詳しい手順を以下に解説します。

契約書をホチキスで留める

まずは印刷した契約書をまとめてホチキスで留めます。ページの順番に間違いがないよう、ホチキスで留める前に確認しておくことを忘れないようにしましょう。

ホチキスは左端に留めますが、契約書の破損防止のため、紙の端ぎりぎりに留めることは避けます。「端から5mm程度」を目安としましょう。

留める位置には特に決まりはありませんが、上部・中部・下部と3か所止めておくと、安定して留めることができます。

帯・製本テープを貼り付ける

次に、ホチキスの針を隠すように紙や製本テープでカバーします。ホチキスだけでも契約書をまとめるには十分ですが、前述のように契印を減らし、見た目をよくするためにも、紙の帯や製本テープでホチキスを隠す処理をすることが大切です。また帯・テープでホチキスを隠しておけば、背表紙を剥がす際に契約書が破損するため、不正を防止することにもなります。

紙の帯・製本テープを作成する手順について、以下に説明します。

紙の帯を使う場合

紙の帯を使う場合の手順は以下の通りです。

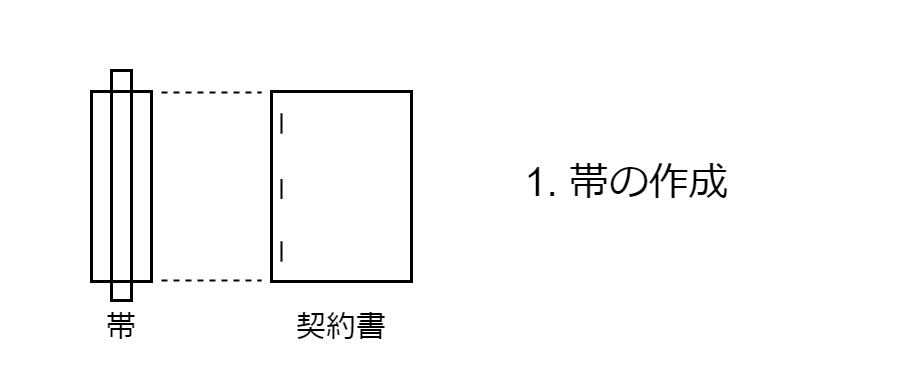

- 帯の作成

- のり付け

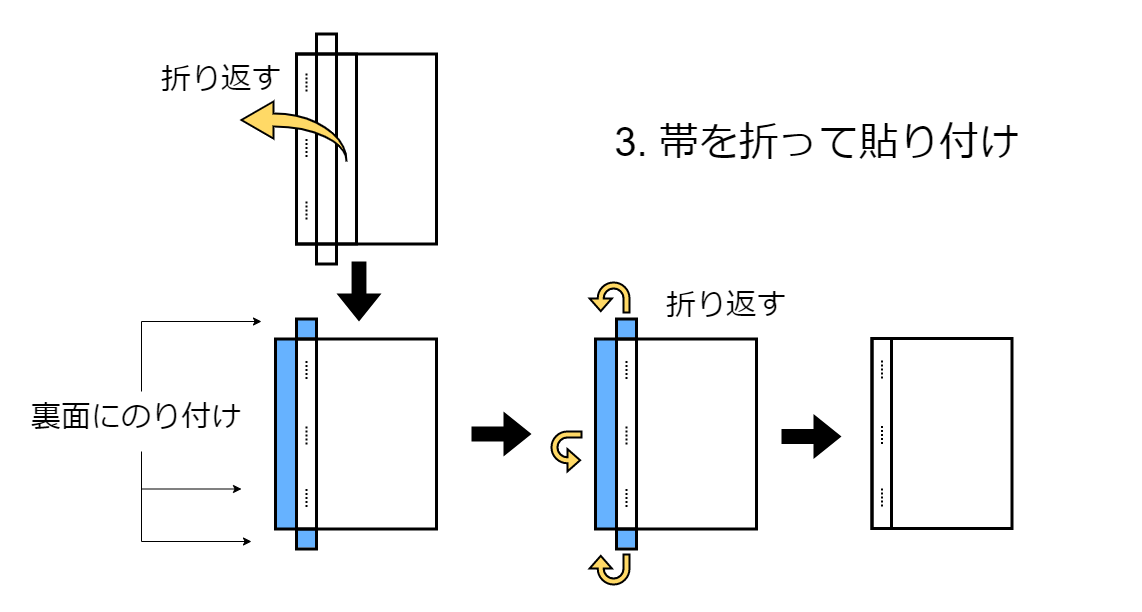

- 帯を折って貼り付け

まずは「帯の作成」です。上図のように中心部分を他の部分より長く残して紙をカットして、帯となる紙を作成しましょう。実際に契約書に合わせて縦の長さを確認し、幅を計って3つ折りにして、帯にする紙を切り取ります。

まずは「帯の作成」です。上図のように中心部分を他の部分より長く残して紙をカットして、帯となる紙を作成しましょう。実際に契約書に合わせて縦の長さを確認し、幅を計って3つ折りにして、帯にする紙を切り取ります。

A4の契約書を製本する場合、縦はB4サイズの縦の長さを目安にし、横幅はホチキスが隠れる長さの3倍ほどを目安としましょう。ただしページ数が多い契約書の場合、厚さの分だけ幅を大きめにカットするのがポイントです。B4サイズのコピー用紙から帯を切り取るようにすると、縦横ともカバーできます。

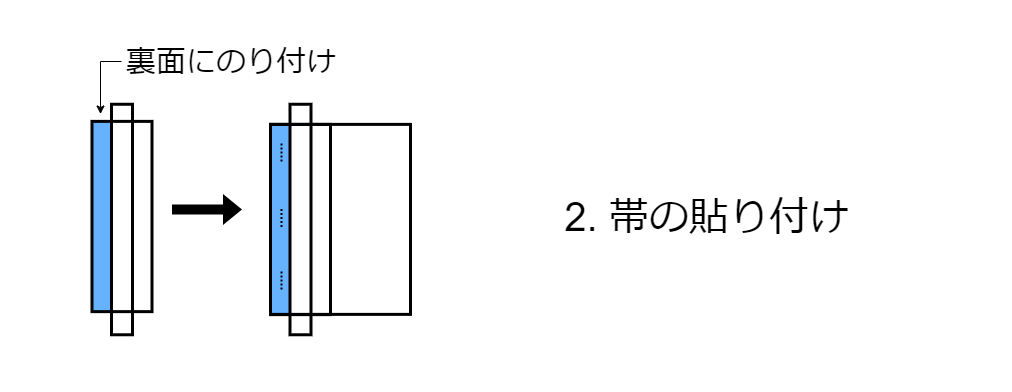

次に、帯の「のり付け」です。上図のように、帯の3分の1だけにのり付けをして、ホチキスを隠すように貼り付けます。

次に上図のように帯を折り返してください。その後、契約書からはみ出した部分にのり付けをして背表紙側に折り返し、貼り付けます。

製本テープ(袋とじ)の場合

製本テープの場合は、紙の帯を用意する必要がないので、紙の帯より効率的に製本できます。製本テープを使ってホチキスを隠す手順は以下の通りです。

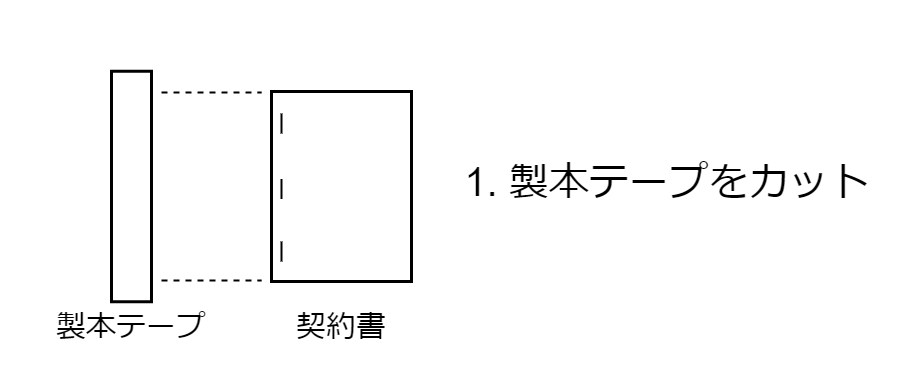

- 製本テープをカットする

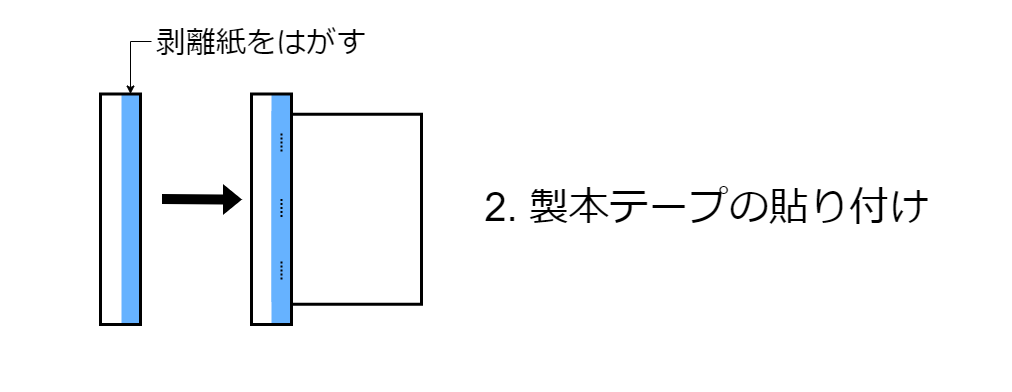

- 製本テープの剥離紙を半分はがして契約書に貼り付ける

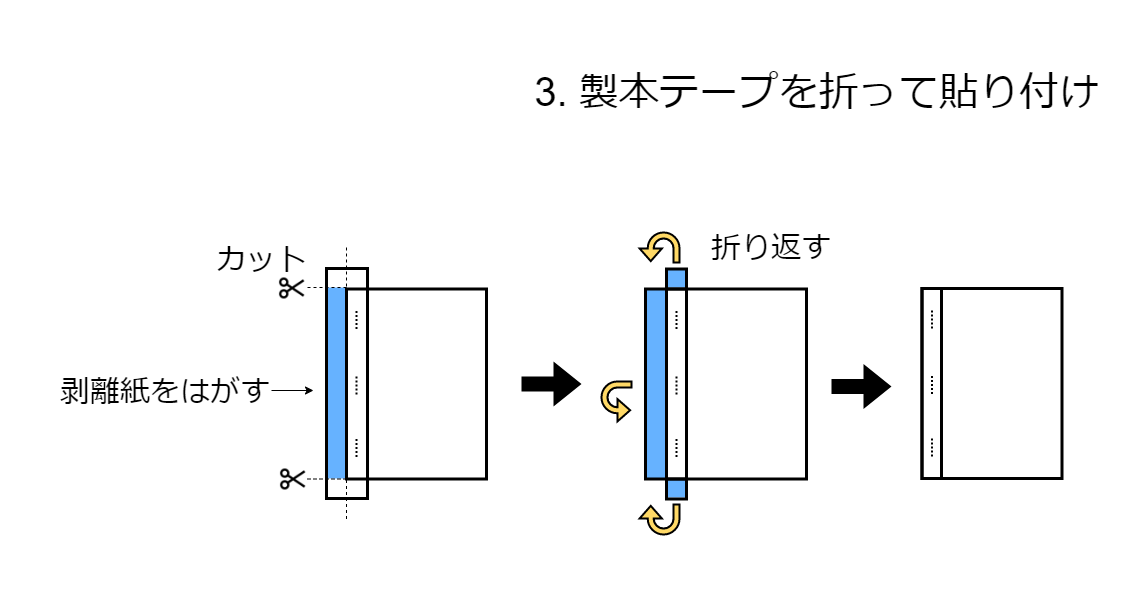

- 製本テープの余った部分をカットする

- 残りの剥離紙をはがし、製本テープを折り返して貼り付ける

まずは製本テープのカットです。契約書の長さ(A4なら297mm)プラス3〜5センチほどで製本テープを切っておきます。

次に、製本テープを縦方向に二つ折りにして、半分だけ剥離紙をはがします。いきなり全部の剥離紙をはがしてテープを貼ると、テープにしわが入ったり、テープが契約書とずれてしまったりしがちです。最初は半分だけはがすようにしましょう。

剥離紙ではがした面でホチキスを隠すようにして、契約書の表紙側を貼り付けます。

上図のように、製本テープの余った部分を四角くカットしてから、残りの剥離紙をはがしましょう。次に紙の帯と同じ要領で製本テープを折り返し、契約書の裏表紙側のホチキスを隠すように貼り付けます。

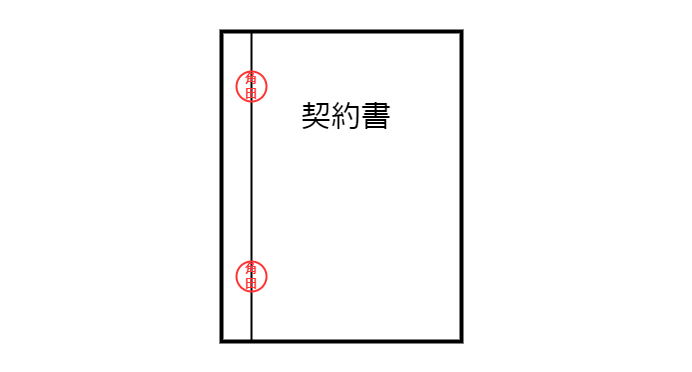

契印を押す

最後に「契印」を押します。契印を押すことは法律で定められたものではなく、押印する場所についても特に決まりはありません。慣例としては、表紙または裏表紙、あるいは表紙と裏表紙の双方に契印を押印します。押印箇所は、下図のように帯や製本テープに重なるように押印するのが慣例です。

契印を押したら契約書の製本は完了です。

契印とは

契印とは、契約書に押される印章のことを指します。これは、文書の当事者がその内容に同意し、契約の成立を証明するためのものです。契印は、契約書の正式性を高め、文書の信頼性を保証する重要な役割を果たします。契約書に契印を押す行為は、古来からの伝統に基づいており、契約の正式な締結を象徴しています。

契印の由来

契印の使用は、古代から続く伝統に根ざしています。歴史的には、契約や重要な文書に印を押すことは、その文書の真正性と当事者の同意を示す方法として用いられてきました。日本においても、契印は契約書や公的文書における正式性の証として長い歴史を持ち、法的な効力を持つことが認められています。

契印を押す場所

契約書における契印の押印場所は、通常、文書の最後に位置します。契約書の当事者それぞれが、自分の名前や署名の隣に印章を押すことで、文書に対する同意と承認を示します。正確な位置や方法は、契約の種類や当事者間の合意によって異なる場合がありますが、一般的には、文書の重要な部分が全て含まれた後、署名の直後に位置づけられます。

割印との違い

割印とは、文書の二枚以上のページにまたがって押される印章のことで、契印とは異なります。割印は、文書の各ページが一連のものであることを証明し、ページの入れ替えや改ざんを防ぐために使用されます。一方、契印は契約の成立を証明するために使用されるもので、契約書の最終ページに押されることが一般的です。両者は用途が異なるため、適切な場所と方法で使用することが重要です。

製本済み契約書の取り扱いと保管方法

製本済みの契約書は、単なる書類の束ではなく、取引の信頼性と安全性を象徴するアイテムです。袋とじ製本は、契約書を一つにまとめ、改ざんを防ぐための効果的な手段です。しかし、適切な取り扱いと保管がなされなければ、その価値は半減してしまいます。

まず、製本済み契約書は湿気や直射日光を避けた場所に保管することが重要です。湿気は紙の劣化を早め、文字がにじむ原因となります。また、直射日光は紙の黄ばみを引き起こし、読みづらくなることがあります。理想的には、温度と湿度が一定の環境、例えば書類用の金庫や専用の保管箱が適しています。

次に、製本済み契約書の取り扱いには、手袋を着用することをお勧めします。これは、指紋や油分が書類に付着するのを防ぐためです。特に、契約書の表紙や裏表紙には、契印を押すことが一般的であり、これらの部分は特に注意して扱う必要があります。

最後に、製本済み契約書は、定期的に状態を確認し、必要に応じて保護措置を講じることが望ましいです。例えば、紙が劣化している場合は、新しい紙に交換する、またはデジタル化して電子的に保管するなどの方法がよいでしょう。

▼▼「LegalOn Cloud コントラクトマネジメント」は契約書の更新期限通知や、契約書の内容による検索機能など、契約管理担当者のための機能が充実しています。ぜひチェックしてください。

契約書を綺麗に製本する手順

契約書の製本は契約書を保護し、長期間にわたって整理しやすくするためにも役立ちます。以下の手順に従って、契約書を綺麗に製本しましょう。ここでは、手軽にできるものから専門的な技術を要するものまで、幅広い方法をカバーしています。

製本に必要な道具を揃える

製本作業を始める前に、必要な道具を事前に準備することが大切です。まず、ホチキスは契約書のページ数や厚みに応じて、適切なサイズと針を選びましょう。次に、製本シートは契約書の大きさに合わせて選び、余白を考慮したサイズが望ましいです。定規とカッターは、製本シートを正確にカットするために必要です。ボンドは、シートを契約書に固定する際に使用します。これらの道具を揃えることで、製本作業がスムーズに進み、仕上がりも綺麗になります。

ホチキスで留める

契約書のページを整理し、ホチキスで留める際は、ページが均等になるように注意深く行います。中央または角を留める方法が一般的ですが、ページ数が多い場合は、数カ所を留めることで安定感を増すことができます。ホチキスを使用する際は、ページがしっかりと固定されるように、力を均等に加えることが重要です。また、留めた後は、ページが正しく留まっているかを確認し、必要に応じて調整しましょう。

厚みを測り、貼りはじめの位置を確認する

契約書の厚みを測ることで、製本シートを貼り始める位置を正確に決めることができます。この工程は、製本の見た目を整える上で非常に重要です。定規を使用して、契約書の厚みを測り、製本シートが均等になるように位置を調整します。このとき、シートが契約書の端から均等になるように注意し、貼り始める位置をマーキングしておくと良いでしょう。

表紙面から製本シートを貼る

製本シートを貼る際は、表紙面から始めることが一般的です。シートを貼る前に、表面が清潔であることを確認し、必要に応じて軽く拭き取ります。シートを貼る際は、空気が入らないように注意しながら、ゆっくりと貼り進めましょう。この工程では、シートが波打たないように、一方向から徐々に貼っていくことがポイントです。表紙から始めることで、製本の見た目が整い、全体の印象が向上します。

余った部分を折り込み裏表紙にも製本シートを貼る

表紙にシートを貼り終えたら、余った部分を裏表紙に向かって折り込みます。この工程では、シートが契約書の端に沿ってきれいに折り込まれるように、慎重に作業を進めます。余ったシートを裏表紙に貼る際も、空気が入らないように注意しながら、きれいに仕上げましょう。このようにして、裏表紙にもシートを貼ることで、製本された契約書全体が一体感を持ち、耐久性も向上します。

全体を見渡してシートの余りがないか確認する

製本作業の最後に、全体を見渡してシートの余りがないかを確認します。この最終チェックにより、製本がきれいに仕上がっているかを確認できます。余分な部分があれば、カッターで丁寧に切り取り、仕上げを整えます。このステップを丁寧に行うことで、プロフェッショナルな見た目の契約書を完成させることができます。

契約書製本の効率化と電子契約

契約書の製本は、見た目の整理整頓だけでなく、改ざん防止にも役立ちます。しかし、時間と労力がかかる作業です。一方で、電子契約の導入により、これらの問題を解決し、業務の効率化を図ることが可能です。ここでは、契約書製本の現状と、電子契約への移行によるメリットを探ります。

電子契約の導入効果を最大化するポイント~業務改善を成功させる契約管理フロー

契約書製本の時間と労力の削減

契約書製本は、特に大量の文書を扱う場合、膨大な時間と労力を消費します。具体的には、契約書のページを整理し、一枚一枚に契印を押し、製本テープやホチキスで固定する作業が必要です。このプロセスは、特に繁忙期には業務の大きな負担となり得ます。

しかし、契約書をデジタル化し、電子契約システムを導入することで、これらの手間を大幅に削減できます。電子契約では、物理的な製本や配送の必要がなく、契約書の準備と送信が数分で完了します。これにより、企業は他の重要な業務により多くの時間を割くことができるようになります。

電子契約の導入とそのメリット

電子契約の導入は、企業の契約プロセスを根本から変革します。電子契約システムを利用することで、契約書の作成、署名、保管をすべてデジタルで行うことができます。これにより、契約書の郵送や保管にかかるコストと時間を削減できるだけでなく、契約プロセスの透明性も向上します。

また、電子契約はリモートワークや分散型チームにも対応しており、地理的な制約なく迅速な契約締結が可能になります。さらに、電子契約システムには、契約書のテンプレートが多数用意されており、カスタマイズも簡単に行えるため、契約書の作成がより効率的になります。

紙の契約書と電子契約書の比較

紙の契約書は、長年にわたりビジネスの標準とされてきましたが、多くのデメリットが伴います。物理的な保管スペースを必要とし、紛失や破損のリスクが常に存在します。また、契約書の製本や郵送には時間とコストがかかり、契約プロセス全体の遅延を招くことがあります。

一方、電子契約書は即時に送信と受信が可能で、デジタル署名により法的な有効性を確保しつつ、クラウド上で安全に保管されます。これにより、紙の契約書に関連する物理的なリスクやコストを大幅に削減できます。

電子契約導入後の業務改善例

電子契約を導入することで、多くの企業が業務プロセスの大幅な改善を実現しています。例えば、契約書の自動生成機能を利用することで、標準化された契約書を迅速に作成でき、契約締結までの時間を大幅に短縮できます。また、電子署名により、どこからでも瞬時に契約書に署名できるため、ビジネスの機会を逃すことなく、迅速な意思決定が可能になります。

さらに、電子契約システムは、契約書の追跡と管理を容易にし、契約の履行状況をリアルタイムで確認できるため、企業のコンプライアンスと透明性が向上します。

契約書の製本について、よくある疑問

表紙・裏表紙は必要?

契約書を製本するために、表紙や裏表紙は必須ではありません。ただし表紙や裏表紙があると、契約書を開かなければ内容が見えないように隠すことができ、体裁が整うというメリットもあります。

業界の慣例や取引先の要望などに合わせて、表紙を作成した方がよいか判断しましょう。

契印と割印の違いは?

割印は、一つの契約書のページ同士ではなく、複数の異なる契約書や書面同士の間にまたぐようにして押印するものです。例えば、原本と写しに割印を押すことによって、原本と写しに関連性があることを証明できます。

契印と割印は、いずれも契約書の改ざん・偽造を防止し、異なるページや書面同士の関連性を確保するために押印します。

どちらも紙をまたぐようにして押印するものであることから、混同されがちです。しかし、契印は「同じ契約書」のページ間の連続性を、割印は「違う契約書(書面)同士」の関連性を確保するという点に違いがあります。

契印・割印に法的効力はあるか?

当事者の印章による契約書への押印には、文書の成立の真正を推定させる効果があります(民事訴訟法228条4項。なお二段の推定につき、最高裁昭和39年5月12日判決参照)。契印や割印も、当事者の印章による契約書への押印に当たりますので、文書の成立の真正を推定させる効果を生じ得ると考えられます。

ただし、契印や割印を施す契約書については、署名欄にも当事者による押印がなされるのが通常です。したがって、契印や割印そのものにつき、文書の成立の真正を推定させる効果の有無を論じる実益は乏しいと思われます。

上記以外の観点からは、契印・割印によって特に具体的な法的効力が生じるわけではありません。ただし、契印は各ページが同一の文書を構成すること、割印は複数部の契約書の内容が同一であることにつき、それぞれ証明し得る証拠価値を有します。そのため、紙の契約書を作成する際には、実務の慣例に従って契印・割印を行うのがよいでしょう。

印刷のレイアウトはどうする?

契約書の印刷レイアウトは、一般的な書類と同じように「1ページごと」に1枚の紙に印刷しても問題はありません。

しかし特に枚数が多い際は、A3用紙で2ページを1枚に印刷する「袋とじ印刷」にすると、製本した際にページの入れ違いなどが起こりにくく、仕上がりもきれいです。

A3袋とじ印刷は、Wordの場合、次のように印刷設定の操作を行います。

- ページレイアウトのメニューから「ページ設定」を開く

- 「ページ設定」タブで用紙サイズ(A3)を指定

- 「余白」のタブで印刷の向きを「横」に設定

- 「印刷の形式」から「袋とじ」を選択する

これで袋とじ設定になり、2ページが1枚に印刷されるようになります。A3用紙に印刷して、印刷された面が表になるように二つ折りにし、ページ順に重ねていきます。製本の手順は、この記事で解説した方法と同様です。

契約書を製本する手間をなくす方法

契約書を1通製本するだけなら、慣れれば5分もせずに完了できるでしょう。とはいえ契約書の通数が多くなると、製本だけにかなりの時間がかかってしまいます。手間を省くために、何かよい方法はないのでしょうか。

契約書を製本する手間を省くには「電子契約」の導入が有効です。電子契約を導入すれば、PDFなどの電子データで作成した契約書にシステム上で押印することが可能となります。紙の契約書の作成が不要なので、製本作業をする手間が不要になります。<関連記事>電子契約とは?導入するメリットや注意点、関係する法律を詳しく解説

また(電子契約か否かに関わらず)契約書に印影がなくとも署名があれば法律上は真正に成立したものであると推定されるため、電子押印ではなく電子署名であっても問題ありません(民事訴訟法第228条第4項)。

電子契約のメリットは、契約書の印刷や製本の手間が省けるだけではありません。まず、電子契約の場合は印紙が不要であるため、「印紙税の節約」になることが大きなメリットです。さらに紙の契約書を保管する必要がないため、キャビネットなどの保管場所の確保や維持にかかるコストも削減できます。

<関連記事>電子契約は収入印紙が不要になる理由を解説

LegalOn Cloudが電子契約「サイン」をリリースLegalOn Cloudでは、電子契約の提供開始を記念し、「LegalOn Cloud」および「サイン(電子契約)」を新規にご契約いただくと、「サイン」の月額料金が6ヶ月分無料となるキャンペーンを実施いたします。これまで電子契約を利用いただいたことがない方も電子契約をお試しいただけるチャンスです。ぜひチェックしてください。

契約書作成の効率化のために導入したいツール

契約書を作成する業務は、製本以外にもさまざまな作業があり、工数も多く発生します。契約書作成の業務全体を効率化するために、契約書レビューを支援するツールの導入がおすすめです。

契約書レビューの支援ツールとは、契約書チェックなど、契約書の作成や審査に役立つ機能を持ったデジタルツールです。契約内容の不備やケアレスミスなどの防止になり、契約書の作成業務を効率化できます。

契約書作成の効率を改善する方法

契約書の製本は、法律で定められたものではないため、その方法についても決まりはありません。とはいえ慣例に合わせた方法で契約書を製本することは、押印する回数を減らすことができる上に、改ざんや偽装の防止にも役立ちます。

契約書の製本をせずに済ませるには、電子契約の導入が有効です。<関連記事>電子契約のやり方を解説!メリットやデメリット、システム導入や選定方法がわかる電子契約の導入効果を最大化するポイント~業務改善を成功させる契約管理フロー

製本後の契約書の管理に課題を感じていませんか?「LegalOn Cloud コントラクトマネジメント」は締結済みの契約書をアップロードするだけでAIが自動で項目を抜き出して管理台帳を作成し、契約書の一元管理を実現します。ぜひチェックしてください。

【新任~若手法務の方へ】

そもそも契約とは何か、なぜ契約書を作成するのか、正しく答えられますか?以下の無料資料をダウンロードして、契約の基本を網羅的に理解しましょう。