定期建物賃貸借契約とは

定期建物賃貸借契約とは、期間が決められており、契約の更新がなく、原則として期間満了で契約が終了する賃貸借契約をいいます。(借地借家38条)

通常の建物賃貸借契約では、正当事由がないと更新を拒絶できません。

そのため、更新をしたくない賃貸人(貸主)は、定期建物賃貸借契約を選択します。

最近はオフィスビルの賃貸借でも、定期建物賃貸借にするケースが増えています。

そのほか、下記のようなケースでよく用いられます。

- 建物を建て替えたり、壊したりする予定がある

- 建物の大規模修繕を行う予定がある

- 賃貸人が期間満了後に利用する予定がある

- ウイークリーマンションやマンスリーマンション

普通建物賃貸借契約との違い

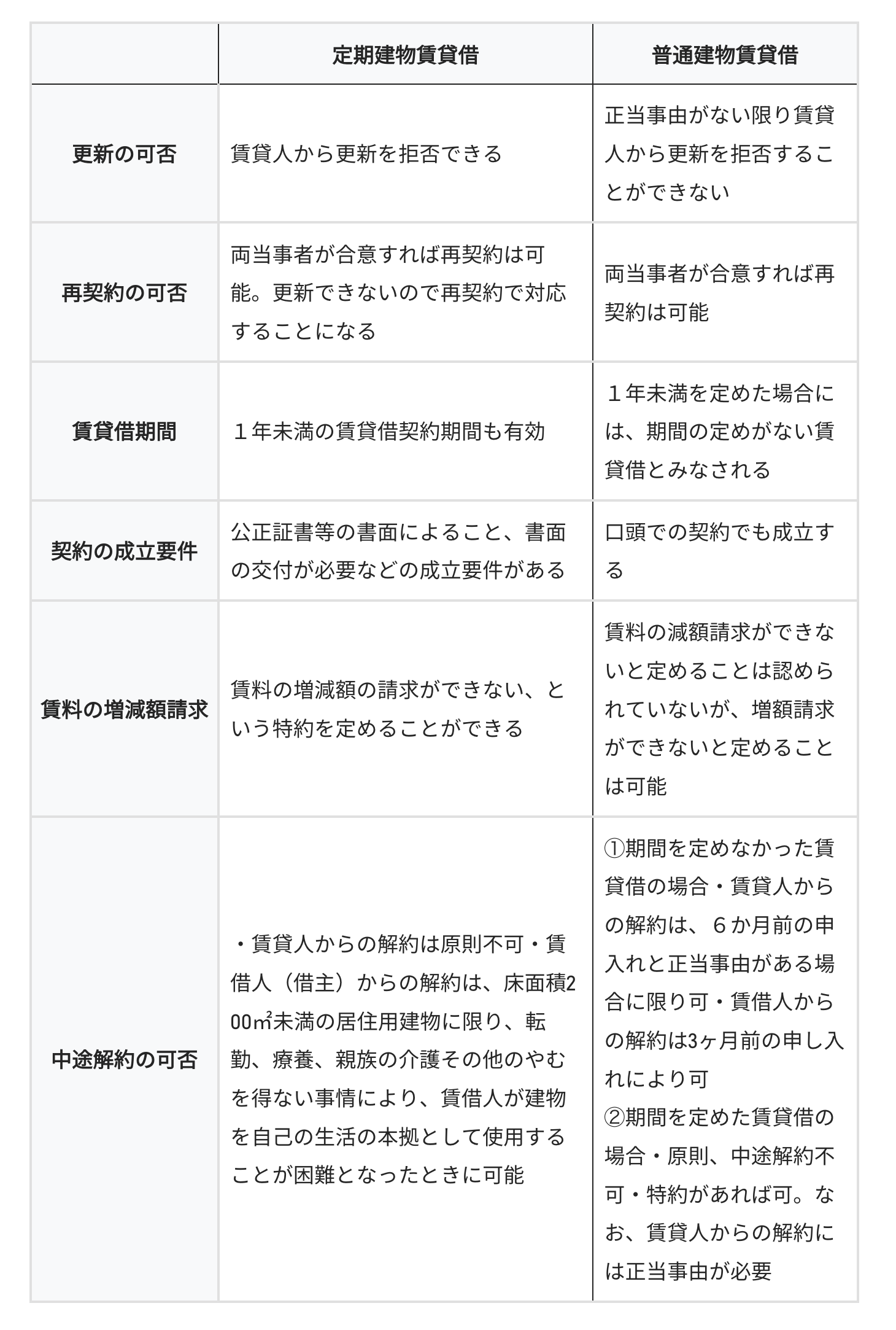

定期建物賃貸借と普通建物賃貸借の違いは、いくつかありますが、決定的な違いは、契約の更新のしやすさです。

普通賃貸借契約では、正当事由がない限り賃貸人は更新を拒絶できませんが(同法28条)、定期建物賃貸借は更新を拒絶できます。

それ以外も含めた相違点の一覧は下記のとおりです。

定期建物賃貸借契約の成立要件

定期建物賃貸借契約は、成立の要件が、普通の賃貸借契約と異なります。

具体的な内容は、借地借家法38条1項から3項で以下のように定められています。

- 公正証書等の書面により契約すること

- 契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することを記載した書面を交付して説明すること

詳しく説明していきます。

公正証書等の書面により契約する

「公正証書等の書面により契約すること」とは、簡単にいえば「口頭の契約ではだめ」ということです。

公正証書「等」とあるように、公正証書以外でも、書面であれば大丈夫です。

ちなみに、公正証書は、公証役場で作成する書面で、公証人とやりとりするので時間がかかるほか、公証人に支払う手数料がかかるなど、使いやすい書類とはいえません。

なお、事業用の定期借地契約の場合には、必ず公正証書にしなければなりません。

なぜなら、賃貸借の対象が土地であり、更新できないことの不利益が建物に比べて大きいためです。

更新がない旨を記載の書面を交付のうえ説明する

定期建物賃貸借契約においては、上記で述べた契約書面以外に、更新がなく期間満了により契約が終了することを記載した書面を渡すことと説明することが条件としてあります。

条文上は契約書以外の別の書面が必要か不明確ですが、判例(最判平成24年9月13日)により、別の書面が必要と示されました。

書面を交付する(渡す)以外に、説明することまで求められているため、書面を交付したが説明はしなかったという場合には契約の更新がないという内容が無効になりますので注意が必要です。

定期建物賃貸借契約で押さえるべきポイント

定期建物賃貸借契約を締結するうえでは、これまで説明したように、書面を交付して説明することや終了を通知する義務があること等、いくつかの大切なポイントがあります。

間違えると、定期借家契約の一番のメリットである「契約更新がないこと」を主張できなくなってしまいますので、しっかりとポイントを押さえることが大切です。

書面の交付・説明と重要事項説明は分けて行う

まずは先述のとおり、定期建物賃貸借契約は書面による契約書が必要です。

そして、契約書とは別に、この賃貸借は契約の更新がないこと及び期間満了により終了することを記載した書面も交付しなければなりません。

さらに、それらについて説明することも求められます。

なお、場合によっては、正当事由がなくても更新拒絶できることや、法定更新の制度が適用されないことまで説明すべきと判示した判例もあります。

これは、通常の建物賃貸借では契約更新をしやすくして賃借人の保護を図っているのに比べ、更新がないことは賃借人にとって不利な条件であるためです。不利な条件について契約時にしっかりと説明し、さらに書面を作成することで後まで残るように義務付けられているのです。

契約の目的が居住用か事業用かを明確にする

借地借家法の必須記載事項ではありませんが、建物の使用目的について、居住用か事業用かは明確に記載しておきます。

なぜなら、居住用で広さが200㎡以下の場合には、賃借人からの中途解約が認められることがあるからです。

そもそも、不動産の賃貸借においては、使用の目的は大切です。

居住用の場合、不動産の損耗は日常利用によるものにとどまることも多いですが、事業用の場合は不特定多数が出入りしますし、飲食店などであれば著しい損耗が想定されます。

そのために必要な事項を特約で記載する場合もあり、目的を明確にするのは大切といえます。

居住用に限り途中解約が認められる場合がある

前述したように、床面積200㎡未満の居住用建物に限り、賃借人からの途中解約が認められる場合があります。

これは、契約時には予測できなかった事情が生じたときの契約継続のリスクを賃借人に追わせないということを目的とした制度です。

もっとも、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときに認められるものですので、単に別の不動産に転居するとか、賃料が高いからというような理由では、途中解約は認められません。転勤、療養、親族の介護以外では、海外留学、会社の倒産、解雇等で転居が必要になった場合などが挙げられます。

契約期間満了の6か月前までに終了通知義務がある

定期建物賃貸借契約では、期間満了の1年前から6か月前までの間に、建物の賃貸借が終了する旨の通知を行う義務があります。

この通知を忘れた場合には、契約期間が満了しても賃貸借契約は終了しません。

なお、通知期間を経過した後に契約終了の通知を発送した場合は、通知の日から6か月を経過すれば賃借人に対抗できると解されていますが、期間満了後でも契約終了の効果を主張できるかについては、争いがあります。

ですので、6か月よりも前に必ず通知するべきです。

ただし、契約期間が1年未満の場合にはこの通知は免除されています。

賃料減額請求権は特約による排除が可能

賃料減額請求権とは、賃料の減額を請求できる権利で、賃貸人も賃借人も主張することができます。

賃貸借契約の期間中に、不動産の劣化や賃料相場の上昇等により、当初定めた賃料が妥当でなくなることがあるため、このような権利が認められています。

普通賃貸借契約の場合は、賃借人保護のために、賃料減額請求を認めないという内容にすることはできません。

しかし、定期建物賃貸借の場合には、賃料減額請求ができない、つまり、賃料の改定を行わないという特約を結ぶことが可能です。

なお、特約とは特別な条件を定める条項を言いますが、契約書中で特約と書くことは少なく「第〇条」として通常の条項の一つとして入れ込む例がほとんどです。

賃料増額請求権といって、増額を請求できる権利もあります。

定期建物賃貸契約書のひな形をダウンロードできるサイト

定期建物賃貸借契約書のひな型は、下記のウェブサイトからダウンロードできます。

ただ実際に利用する場合には、必要ない条項を削除したり、足りないところを補ったりして使うことが大切です。

また、対象となる不動産の特定や、借主の名称などを正しく記載する、という基本的なポイントにもご注意ください。

定期建物賃貸借契約書の作成における注意点

定期建物賃貸借契約は、借地借家法のルールに従って行うことが大切です。

また、契約書の作成だけでなく、説明をしたり、期間満了の6か月前までに通知したりするなど、賃借人に対して行うべき措置をしっかり確認することもポイントです。

特に通知時期や通知したことなどは、社内で共有できるようにしておくと、漏れがなくなります。

また、特約を入れたい、変更点を考えている、というような場合には、弁護士などの専門家に相談するのも一つの方法です。

法務をシームレスに支援する次世代リーガルテック「LegalOn Cloud」

「LegalOn Cloud」は、法務業務をシームレスに支援する次世代リーガルテックです。契約審査から締結後の契約管理、法務相談案件の管理、法令リサーチ、法改正対応まで、あらゆる法務業務を最先端のAIを搭載したLegalOn Cloudがカバーします。日々の業務の中で生まれる自社の法務ナレッジ。LegalOn Cloudなら自然に集約、AIが自動で整理し適切なタイミングでレコメンド。ナレッジマネジメントの未来の形を実現します。

【新任~若手法務の方へ】

そもそも契約とは何か、なぜ契約書を作成するのか、正しく答えられますか? 以下の無料資料をダウンロードして、契約の基本を網羅的に理解しましょう。

<この記事を書いた人>

Nobisiro編集部

AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を提供するLegalOn Technologiesが運営する、法務の可能性を広げるメディア「Nobisiro」編集部。の法務担当者の日々の業務に役立つ情報を発信しています。